張文康文:朱復戡,生於1900年,逝於1989年,原名義方,字百行,號靜龕,40歲後改名復戡, 系明代宗室桂王的後裔。清光緒三十二年, 吳昌碩見先師以“石鼓文”集聯,落款為“七齡童子朱義方”,稱其為“小畏友”。先師出道於清末, 成名於民國, 十八歲起出版字帖和印集。惜乎現在鮮為人知,其實,先師早已被歷史記錄為“國寶”級人物。

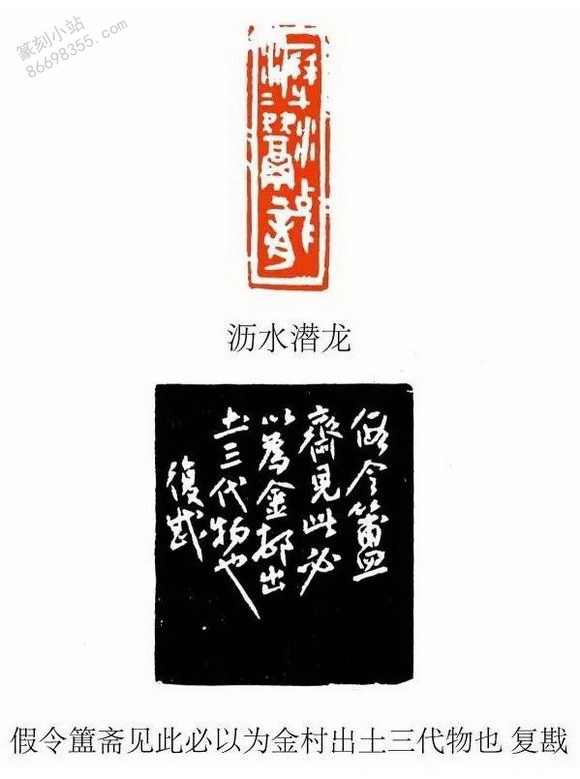

上世紀八十年代初,我為畫家張中原補仿鄧散木為其刻的“張”字印,獲得滿意,興來即說:“幫你介紹與吳昌碩同輩的朱復戡.”次日,我即持信拜見,令我驚異的是,當時先師正躺於椅上,雙腿置於床邊,高於身軀,是一位彷彿正在修復曾經滄桑的老人。仔細看了我印蛻,精神振奮地說:“你刻得蠻好,有鄧散木、趙之謙和漢印風格。”一語道破我的來路。此時他打開一本原拓《復戡印集》,解讀時,我被震驚得無法置信,翻到一方墨拓邊款:“假令簠齋見此,必以為金村出土三代物也.”(見附2【朱復戡先生作品欣賞】“瀝水潛龍”款)如此自信,足見《怎樣刻印章》一書介紹朱復戡,金石考證精確,詩書畫印無不精湛,堪稱“現代四絕大師”,言之有據。我不敢費詞贊評,前輩早已評論。張大千於四十年代中期介紹:“大千漫遊南北,數十年來,所見近代名家書畫篆刻,能超越時流,直入周秦兩漢晉唐,熔合百家。卓然開一代宗風者,唯朱君一人而已,君以懶散成性,不求虛聲。”五十年代初期,馬公愚寫道“凡有所作,無不古渾秀穆,度越前人,別開蹊徑,自成宗派,實千年來一人而已”。憑藉在先師七年之身教言傳,我深深體會到,之所以稱其為“一人而已”,實是因為其思想個性、人格力量和天賦,終將自然而然地讓其“自成宗派”。

一. 早期

幼時從翰林王秉蘭學《說文》和練習《石鼓文》,七歲即有“神童”之譽。跟隨其父進入社會開闊視野,時常以“七齡童子”之名於大世界揮毫,贏得觀眾驚喜。後拜浙江三傑之一的張美翊學習古文詩詞及書法。因從小受到一流的傳統文化教育,其父得子為榮,父子約定“一不做官,二不經商”。決意樹立志向,畢生為藝。十六歲時篆刻入選掃葉山房出版的《全國名家印選》,十七歲吳昌碩推薦加入海上題襟館金石書畫會。時俞語霜任會長,吳昌碩任名譽會長。在張美翊老師諄諄教導下,與康有為、章太炎、于右任、王一亭、譚延闓等名流交遊,在此環境熏陶下,正如師母徐葳所常言“眼界極高,耿直自負”。十八歲時上海有正書局出版《朱百行漢隸魏楷字帖》。為孫中山秘書長楊庶堪刻制數方印章,深得其讚賞並以團扇相贈,題書“靜龕以弱齡刻印,直登作者之堂。上海言刻印者,交推吳氏昌碩,其人年已八十,靜龕適年十八耳,造詣已浸逼昌碩……”期間,又為張美翊玩賞的一方晉磚刻制“太康磚,晉初肇。中硯材,發墨藻,子子孫孫其永寶,百行造”。其師即興題道:“使冬心叔未諸老見之,當畏此後生。”之後,馮君木又題:“朱生義方,天才駿發,臨摹碑版,下筆即是。又工刻石,秦璽漢印,往往亂真。年未二十,馳譽海上,琪花珠樹,誠可寶而愛也。頃為張蹇老造硯。銘詞既雅,書刻尤古,合之磚文,可謂四美俱矣。”前輩的贊肯,使其不曾懷疑天才加勤奮,成功在前。有一次國學大師章太炎答學生問時因記憶不佳,說詞有誤,先師當面以《說文》辯證之。

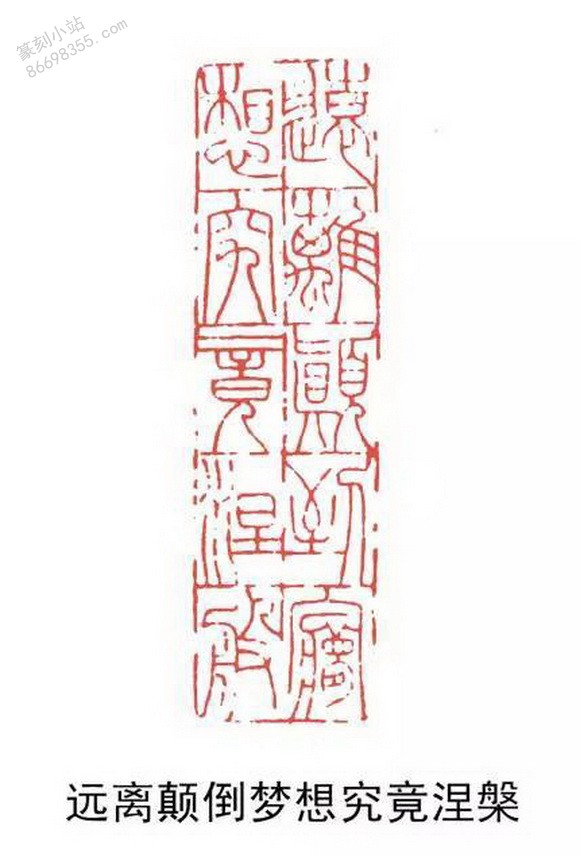

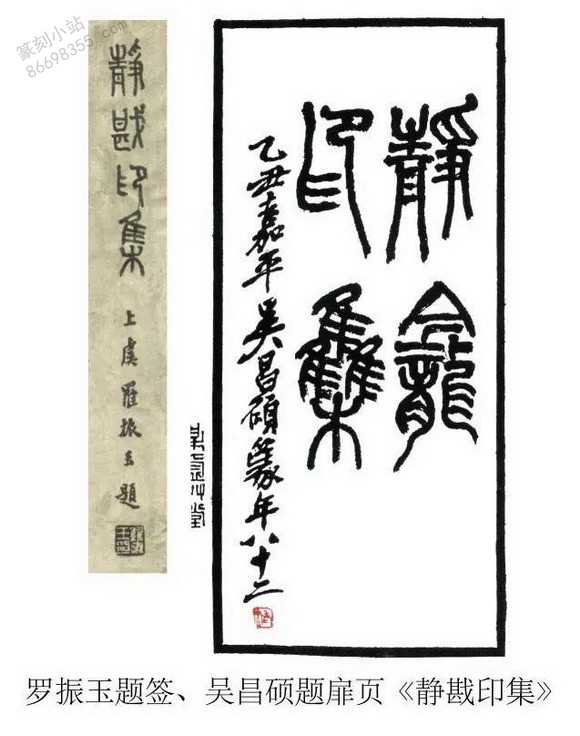

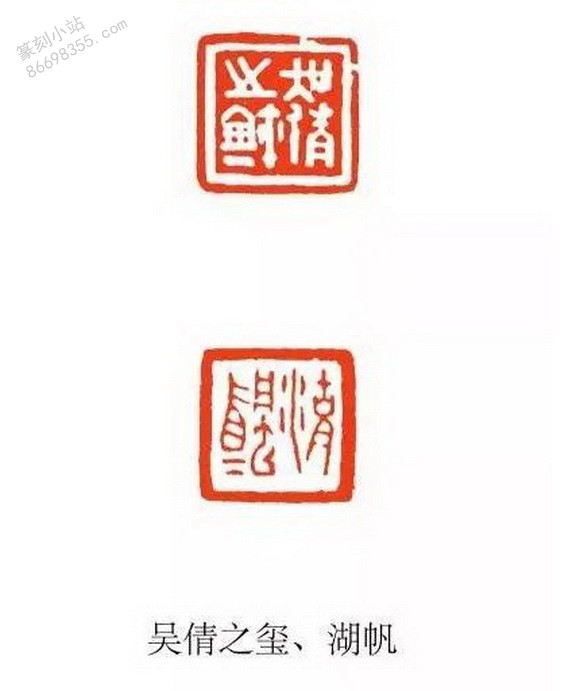

上世紀二十年代初,書畫篆刻界領袖吳昌碩,以石鼓文入印,是先師學習實踐的引導者,當時在商務印書館出版編輯《當代名家印譜叢書》,首冊《吳昌碩印集》完成後,便出版《靜龕印集》,吳昌碩題扉,羅振玉題籤(見附2【朱復戡先生作品欣賞】)。同輩一時無兩,前輩幾人而已。觀“楊庶堪印”(圖1)、“梅虛草堂”(圖2)印,以規範小篆,石鼓文筆意,酷似吳昌碩風格,“遠離顛倒夢想,究竟涅槃”(圖3) 細朱文印,形似趙之謙,神如斯篆。

在題襟館的藝術活動中,吳昌碩由其子吳臧堪陪同,每晚來到題襟館,迎來名流、前賢都來玩賞字畫、古玩。先師經常陪同吳昌老共餐、看戲。在閑聊的片言隻語,領悟到了藝術真諦。曾在一枝香西菜館見到歐美人,吳昌老說:“我國文字由象形、會意一步步演變成篆隸、楷書、行草,每種書體還有各種派別,成了豐富的書法藝術。歐美的文字,拼來拼去就是ABCD那麼二十幾個字母,怎麼也拼不出書法藝術來”(《書法》1984年第五期《朱復戡懷念吳昌老》)。我國先民在自然中見山、水,創造了象形文字。大篆的圖畫美,小篆的圖案美,所具有的天生美,奠定了成為書法藝術的基礎。至東漢許慎以小篆(附200多個籀文)整理,並用六書造字法編著了一部《說文解字》,為研究文字來源,起到了權威性作用。吳昌老坦言:“我衰眊之作,是不足為法的”(同上)。促使先師把《說文》九千三百五十三字,背得滾瓜爛熟。後直追三代金文,秦石詔版,漢碑磚瓦,朝夕臨摹,功到自然成。又一次,陪吳昌老看戲,知其京劇研究稍差已,乘時問考,吳昌老答:“不求甚解,但賞其美”(同上)。在看《霸王別姬》時,卻撞到了吳昌老槍口上,吳昌老說:“你看,細緻的工筆草蟲(指虞姬)襯以大寫意的墨筆花卉(指霸王)兩相對比,不是相得益彰嗎?” (同上)。 此時乃恍然大悟,原來吳昌老借視人看戲,產生聯想,吸收養料,融合到書畫印中。即在名噪一時,從張美翊寫給先師百餘手札中可得知“性氣高傲,此時務從謙和入手。來函塗改草率,足見心亂如麻,此少年所大忌。望速息心靜氣,日觀書卷,則益友自必願交”。中國有句俗話“失敗是成功之母”,是在失敗中記取教訓,重新再來。而先師是在成功中思考,昨日的成就非今日的自豪,在印界領袖、學術泰斗教誨下,更進一層,實是上佳的治學態度。他清晰地知道,做人、讀書是基礎,人是藝術的根本。為完善健全的人格,必須開闊眼界,與劉海粟一起先後游法,學西畫。歸來後,即受聘於上海美專任教授,講金石書畫課程。有黃若舟、來楚生、孫育孺為同班學生。先師曾告訴我:“記得來楚生,忘了黃若舟,來楚生篆刻有面貌,惜不夠長壽。”在學長黃若舟晚年之時,見我即誇:“你一直在完成老師未做完的事。”我乘其興問美專藝事,其答:“老師上課很風趣,經常吸引別班學生來聽課。就是晚上跳舞晚了,次日遲到,仍開豪華車來,書卷老師,風流人物。”

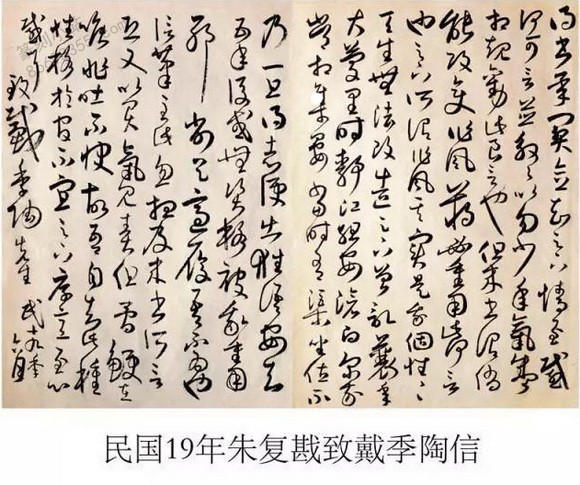

先師交友甚廣,各界均有知友,少時一根長辮就是被戴季陶一刀剪下。鑒於先師金石書畫印、詩文綜合才品,戴向蔣介石推薦當考試院秘書長之意。但傳話希望他改變作風,此舉有違先師本性,即於1930年6月回信:“但來書謂倘能改變作風,蔣必重用,此可言也,足下所謂作風,其實是我個性,個性天生,無法改造。”此話真好,與晚年言傳“講真話,心裡舒服啊”相合。並回憶道:“以前張靜江元老宴請吳昌老,就坐其旁,一老一少,蔣何有位?先師做人信奉三教,學術不迷信古人。譬如:“上館子高價菜無味,比着有味低價菜,不是平衡了嗎?”談及學術觀點,先師嚴肅地說:鄭板橋行書參篆隸,鳥字下部訛變為“火”,不通《說文》,不要臉。”其創見“以篆入草”的書論,糾誤不少古代書法家。又言:“刻印,刻什麼,不就是學問。寫字誰不會,而做人實難。”先師懶散、狂妄、真話,必妨礙世俗處事。但仍以“天生個性,無法改造”堅持終生。在無法求征張大千介紹朱復戡“懶散成性”還隱含什麼?不就是一位天才,具有的懶散、狂妄、真話,成為了其治學的好處。不輕易練功,不虛假迎合,是為了不浪費時間,不自欺欺人。先師的習語“知無不言、言無不盡”,是有利於他人行事的良言。再則,指正學術的謬誤,更是難得的狂妄。

圖1

圖2

圖3

二.中年

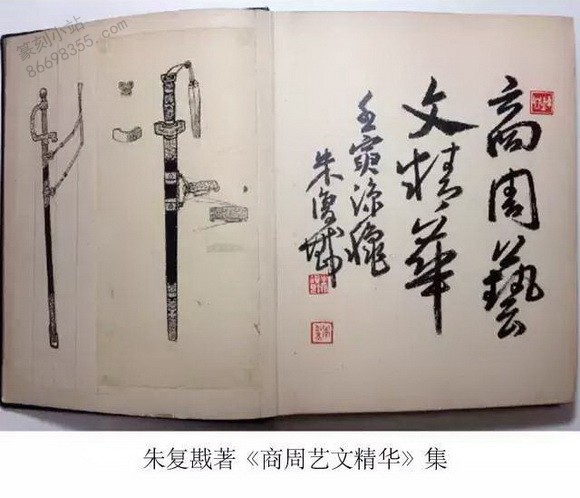

上世紀二十年代起,先師對青銅、古玉、瓷器、書畫印鑒定都深有研究。臨摹的千餘件器物,流失于海外的達數百件精品。在散片留存中彙集的《商周藝文精華》可窺見一斑,其自跋寫到“七十年來,積累盈牘,屢經散失,尚有餘存,檢筐覩此,恍如隔世。剪貼成冊,敝帚視之”。細讀古樸的銘文,精緻的紋飾,莊重的器形和古雅的玉器,均以金石之氣臨摹成之。握着一支柔毫堅持七十年,是在體驗三代彝器的原創,是在總結勞動者的智慧,是在發展創造現代青銅器。再讀自跋“歷代戰亂,商周精器大都散落,淪入異邦,祖國最精寶藏,只能在外國博物館院中,走馬看花而已”。在歷盡磨難的時期,依然承擔賦予藝術家的使命,其自寫詩句“應將生平心得事,盡貢所學獻祖國”。表現了崇高的思想境界。在《跋陳簠齋藏器》考證了甲骨文、金文、二世詔版等文物。中國攝影出版社出版的《朱復戡金石書畫選》黎鼎題跋:“周青銅器晚清翰林學士徐乃昌舊藏徐字積余博學工書,此鼎完好無損,文字極精。”香港出版的朱復戡《大篆範本》銘文29件,均有釋文,考證來源。銘文大都在器形內側內底弧形中書就,整體結構布局,阻礙書寫造成疏散,有失原意時,必須體察判斷。其臨摹,實為創作之商周遺意。先師曾編著的《說文古籀補》,以金石書法將每一個字寫出若干不同字形,真實地展現大篆之美。但因戰亂已散失,倖存一小部分曾賜示解讀。長年來,先師觀閱、究習、考證、臨摹均過目不忘,精熟於心,使其開闢了獨一無二的篆刻文字。

甲骨文、金文、石鼓文、古幣文、陶文、秦刻石、詔版、漢碑刻、磚瓦,均屬書寫文。古璽文、秦漢印文,均屬刻印文。先師從源頭至原創變化入印。以書篆(書寫文)加工為印篆(刻印文),書印同參,二者互補,即其所謂“書刻貴有金石氣和書卷氣。”書篆加工為印篆,恰如生菜加工為熟菜,才有味道。商周甲、金文先於古璽文,秦刻石、詔版先於秦漢印文。用古璽文、秦漢印文搬置印上刻制,等於一盤熟菜回爐一下。做人有趣味,作品才有味道。先師風趣地比喻:“‘古’字,結構恰似一個人的五官,橫長了,眼睛分得太開,口大了,太張揚。距離比例分布合理,自然會美。” 其主張追根求源,以三代金文、秦詔刻石,依據《說文》按六書造字法考證篆書正誤。一直以“小玩意兒”增點填實,左直右曲、上曲下直,一筆多用,多筆一用。用肥筆裝飾性的符號點綴線條,使直變曲,正為斜,變梯形結構,產生動感。古人金光先說:“刻印先明筆法,而論刀法……。”先師的篆刻,金石文字,刀筆同參。

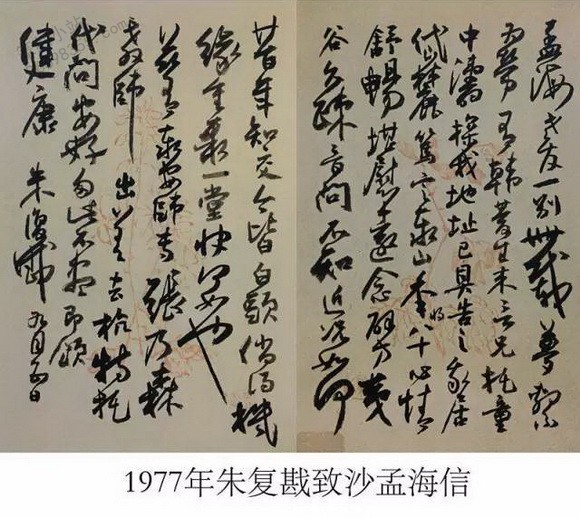

從上世紀八十年代初上海書畫出版社出版的《朱復戡篆刻》,西泠印社出版社出版的《朱復戡印存》中,均可見獨特的印風。“疁城汪統氏忒翁之璽”(圖4)多字巨璽,團結照應,“疁”、“城”、“汪”成梯形,上下穿插,繁而不擠。“忒”字左下有小斑點,增添蒼茫,以求創傷感的飽滿。“潛龍潑墨”(圖5),點畫如拳師,結構似舞姿,內硬外軟,曲直的線條,寫意的拼筆,收放自如,富有節奏。“平陽汪氏”(圖6),用古幣文擬古璽式,“平氏”二字簡,“汪陽”二字繁,斜角呼應。“平”字橫畫借邊拼筆,簡而再減,岀乎意料之外。“汪陽”字借內線外邊,入手情理之中。“忒翁”(圖7)以大小篆仿秦印式,“忒”字心部古璽文,“翁”字“公”部秦詔文,“羽”部漢印文,僅二字,三個時代融合一體,仍不失秦印遺貌。“汪統”(圖8)秦詔參刻石入印,二字偏旁均是左右結構,人為地自然互穿,相映成趣。“汪統之鈢”(圖9)。擬古璽式,不以璽文,而用金文,直追源頭,強調書意。先師邊款,正草隸蒃,無體不精,單刀輔助補刀,雙刀時隱單刀,並將金石圖飾,豐富邊款樣式。其內容,印論、題跋、詩詞等,充實文人書卷氣,體現了作品、人品的真實寫照。如:“汪統忒翁信璽”印的邊款(圖10)、“太歲庚寅莫春之初鄞縣朱起為疁城汪君刻滬壖”運用碑刻形式,碑額小篆,二旁龍紋。這些自立印風,均從源頭至原創變化入印,形似古代遺貌,神如現代氣息。故七十年代沙孟海乃致信曰:“當今書刻,尤以治古璽者,應推老兄第一,並非面譽。”

圖4

圖5

圖6

圖7

圖8

圖9

圖10

三.晚年

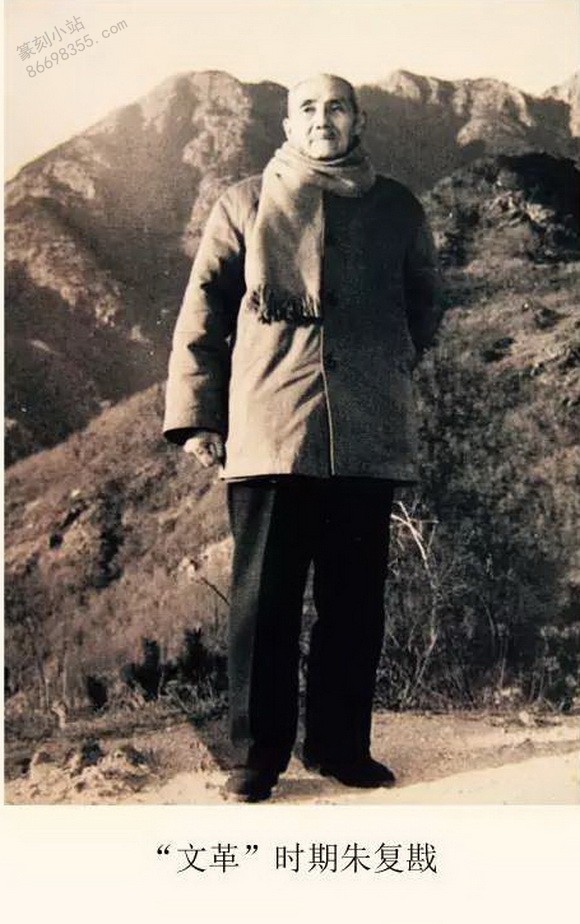

在上世紀六十年代文革期間,先師目睹親朋好友遭受迫害,為免受於身,曾與學生徐葳(系師母)透露,決意隱於山東泰山腳下,艱辛的生活終將到來,其自嘲道:別人關進牛棚,我被趕入豬圈。又以“臨溝觀瀉瀑,倚枕聽鳴湍”詩句以樂。1962年,山東省政府得知先師在泰安,邀請赴青島舉行筆會,錢松喦、潘天壽、俞劍華、王雪濤、王個簃、李可染、陳大羽等相敘一堂。陳大羽問先師:“朱義方和您老是不是本家?我學篆刻就是從《靜龕印集》開始的”。先師聽了,笑而不言,俞劍華在旁介紹說:“朱義方即朱復戡的原名”。陳大羽乃恍然大悟。(原載鄭逸梅文《朱復戡藝術研究》第2輯)這次的亮相,對先師觸動很大,欲以藝術創造增加做人味道,自言:“篆刻,方寸之地足矣;書法,方尺之地足矣”。在那個年代,無人求紙刻石,適宜篆印,敝帚自珍,毫無應酬,不加壓力,無有功利,易得佳作。1979年,沙孟海聞悉先師在山東,便邀加入西泠印社為理事,海內外社員們求印甚多,觀“梅舒適”(圖11)、“馬國權”(圖12)、“孟海沙文若之鈢”(圖13) 、“陳翱”(圖14)等印,均以金文變化原創入印,極具個人印風。馬國權曾在《近代印人傳》介紹說:“變化彝銘以入璽。”

先師創立的篆印(篆寫的印章),是表現篆刻印蛻效果。以紙代石,運筆如刀。試觀拙編《朱復戡篆印墨跡》所收篆印作品,硃色、墨色的陰陽,光澀粗細的線條,在蒼茫中顯露了刀筆的神韻。篆印發揮了篆刻無法表現的精妙。先師曾言:“篆刻一枚,印數無計,篆印一枚,唯此孤品。”(下文篆印作品見圖15)觀“毛主席詩詞”印,以秦詔刻石文,隨字賦形,佔地分配,左邊二字佔地大於右邊三字,“詞”字部件“口”之大,正是意想不到的合理。“毛主席萬壽無疆”印,鐘鼎文參石鼓文,“主”、“席”似鐘鼎形,以大盂鼎銘肥筆進入書意,頗得西周遺意。“真如鐵”印,秦鐵權、刻石合參,真如“鐵權”熔化鑄成鐵線,使之剛勁有力。秦刻石、詔版合參,“黃洋界上炮聲隆”印,“炮”字寬度超常,馬部採用大篆結構。無一減筆,保存文字規範,仍不失篆書的統一。“錢涯之璽”印,錢字“戈”部件,改為二點與鈢字斜角呼應,“涯”字部件也為二點,破壞原有結構,使其字更美觀。 “賀天健”印以金文略參甲骨入印,三字像三人演一場戲,用點填線的裝飾,“賀”字為主角,“健”字為配角,姿態各異,演技豐富,仰着“天”字,天人合一。“情深似海”印以金文、銅詔意,鋒芒生辣,“情”字心旁挪移於“青”部件中,匠心獨運,既符文意,又合六書。“牙門將印章”印,參用鑄印修改鑿印,體驗漢人以秦篆變化入印,加粗線條,中鋒直入,增強力量,“俯仰之間,己為陳跡”印,暗示了巨印中的巨印不能運刀篆刻,只能用筆篆印,方能達到效果。“振興中華”印,以完整的青銅銘文,用全新的朱派面目,告白了線條仍是生命之線。上世紀八十年代後,先師心有餘而力不足,便將篆印提升了高度,打破載體的形式,擴展了視覺藝術欣賞。完全以藝術的審美表達“我所欲也”。拙編後記寫到“先師早在二十世紀初葉即致力篆印的開拓。這裡收入的六百餘方篆印作品,即使一字之偏旁部首,甚至一個點畫,皆追根求源,以三代鐘鼎農具和秦權等形制納入篆印;以商周銘文、圖紋參用秦漢刻石化為邊款;以英文古篆化旁圍雲紋中西結合成印;以青銅紋飾設計印鈕;以精確的古文考證改動古璽印;以嚴謹踏實的態度自改印作。造詣之深,令人嘆服。”實為中國篆刻史增添了一朵奇葩。

明清已降,印壇名家輩出,文彭首開流派鼻祖。丁敬切刀創浙派,鄧石如“印從書出”創皖派,推進篆刻藝術的發展。趙之謙、吳讓之跟隨效法,趙又參漢銅鏡文入印。一代大師吳昌碩更趨完善以石鼓文線條,熔合水墨,開創了篆刻寫意之風格。先師取法乎上,以三代金文、秦詔刻石從源頭至原創變化入印,書篆加工為印篆,加之精確的文字考證,成為開派的金石篆刻大家。

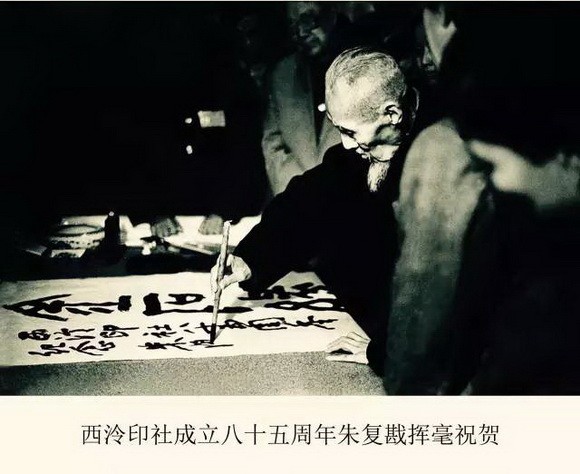

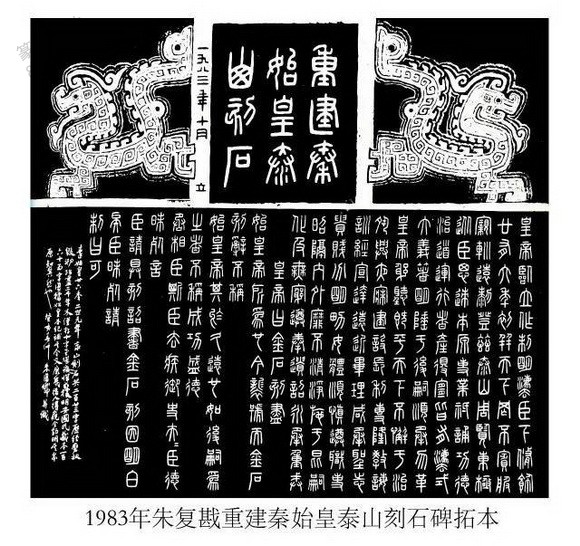

上世紀八十年代初,在欲遷回滬上其間,于山東名勝古迹考證多處。北京人民出版社出版《朱復戡補秦刻石》(見附2【朱復戡先生作品欣賞】),先師依據史料,按李斯筆法補齊了《泰山刻石》、《嶧山刻石》、《碣山刻石》,被稱為“中國書法史上的偉大壯舉”。1985年上海交通大學成立中華青銅文化復興公司,先師設計的榮氏寶鼎、震澤神黿、九龍幢、九龍五鳳鼎,自謂“八十年代青銅器”,並先後立於上海玉佛寺、蘇州寒山寺、無錫牛頭渚等寺院景觀。

先師之墓建立於蘇州鳳凰山,承師母之命,將先師生前設計的“青銅龍鈕”嵌於花崗石,以其“將軍洪武之子孫”印,雙龍紋組合碑額.用其《白頭吟》詩手跡刻於碑陰,沙孟海題:“朱復戡先生之墓”刻於碑陽。一方金石印章之墓碑,現已成為先師的藝術標誌。(見附1【一組珍貴的老照片】)

在中國近現代金石篆刻史上,先師朱復戡是一位造詣非凡、富有創見、開宗立派的人物,對金石篆刻藝術貢獻極大。在各種藝術蓬勃興起的今天,理應越來越被人們所重視,這既是對先師的肯定,也是對藝術的尊重,更是對藝術發展的推動!

圖11

圖12

圖13

圖14

圖15

附1:【一組珍貴老照片】

學習交流微信號:wenbaozhai365