全形拓是一種以墨拓作為主要手段,輔助以素描、剪紙等技術,將青銅器的立體形狀複製表現在紙面上的特殊傳拓技法。這一技術出現於清代嘉道年間,其歷史發展大致可分為三期:濫觴期、發展期、鼎盛期。對各期代表人物以及傳拓風格特點進行歸納分析,進而揭示出全形拓技術發生髮展的歷史脈絡及其演變規律,是本文研究的重點。

關鍵詞:青銅器 全形拓 分期

自宋以降,中國傳拓技術的種類繁多,如宋代的氈臘拓、隔麻拓,始於明代的套拓、色拓、煙煤拓,清代的洗碑拓、鑲拓、堆墨拓等。但這些拓法大多是以平面石刻作為主要對象,一般不涉及青銅器,至於傳拓青銅器器形更是夙所未聞(1)。

對青銅器器形進行傳拓,一般稱作“全形拓”,又名“立體拓”、“器形拓”、“圖形拓”,它是一種以墨拓作為主要手段,輔助以素描、剪紙等技術,將古器物(主要是青銅器,也包括石刻造像、玉器等其他門類)的立體形狀複製表現在紙面上的特殊傳拓技法。

全形拓技術出現於清代嘉道年間,由浙江嘉興人馬起鳳、六舟等始創,後由陳介祺等加以發展。民國以後,周希丁、馬子云等人在吸納西方繪畫技法的基礎上,將這門技術推至登峰造極,貢獻尤大。

有關青銅器全形拓的傳拓技法,馬子云及其弟子紀宏 章兩位先生均已有論著在前,限於篇幅,茲不贅述(2)。本文內容主要是對全形拓技術發展流變的過程作一初步分期探討。

拓器物立體全形是各類傳拓技法中最難的一種,它不僅要求拓工具有豐富的平面傳拓經驗,而且還需具備諸如素描等一定的美術基礎,故歷來善拓者不多。嘉道以降,六舟、陳介祺、周希丁等名家,成就突出,貢獻最大,他們的作品既代表了同一時期全形拓技術發展的最高水平,同時也對該時期傳拓時代風格的形成具有一定的示範作用,因而成為我們進行歷史分期研究的重要標尺。通過對這些代表人物作品風格特點的比較分析,筆者擬將全形拓技術的發展大致分為3期,即濫觴期、發展期和鼎盛期。

一 濫觴期

時間大致是在嘉道年間,代表人物有馬起鳳、六舟、李錦鴻等。

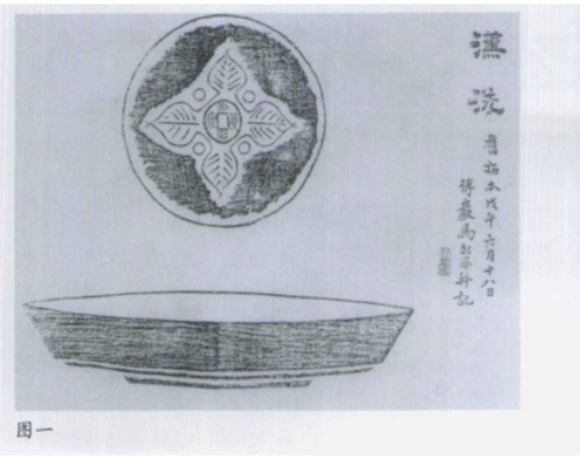

1.馬起鳳,字傅岩,浙江嘉興人,生平不詳。徐康《前塵夢影錄》卷下云:“吳門椎拓金石,向不解作全形,迨道光初年,浙禾馬傅岩能之。”(3)容庚《殷周青銅器通論》亦云“彝器全形拓始於嘉慶年間馬起鳳所拓得漢洗(金石屑一:三三)……今馬氏拓本,除金石屑所載外未見他器”(4)。《金石屑》所錄漢洗,上有馬氏題跋“漢洗,舊拓本,戊午六月十八日,傅岩馬起鳳並記”(圖一)。戊午乃嘉慶三年,由題跋中提及系舊拓本推知,此拓片的捶拓時間應在乾隆年間。由於圖像資料缺乏,對於馬氏所拓全形的情況,目前我們尚所知寥寥(5)。

2.僧達受(1791-1858),字六舟,別號寒泉、南屏退叟等,嘉興海昌(今屬海寧)人。生平嗜金石,據其自編年譜載:“壯歲行腳所至,窮山邃谷之中,遇有摩崖必躬自拓之,或於鑒賞之家得見鐘鼎彝器,亦必拓其全形。”(6)達受交際甚廣,尤與阮元、何紹基、戴熙等人關係最契。曾為阮元作《百歲圖》,“先以六尺匹巨幅,外廓草書一大壽字,再取金石百種捶拓,或一角,或上或下,皆不見全體著紙。須時干時濕,易至五六次,始得蕆事”(7)。阮元對此極為賞識,以“金石僧”稱之,一時傳為佳話。達受以擅長用淡墨著稱,存世拓片尚多見。六舟全形拓還常見與繪畫相結合,或以鐘鼎插花作為題材,或自繪小像於其間,頗具文人情趣(圖二,嘉德2000年春季藝術品拍賣會拍品)。

3.李錦鴻,陽湖(今江蘇武進)人,生平資料闕。《前塵夢影錄》稱其全形拓技“乃得之六舟者,曾為吳子苾、劉燕庭、吳荷屋、吳平齋諸老輩所賞識”(8)。

從以上諸家的拓本情況來看,這一時期的全形拓技術大致有以下幾個特點:

(1)器形以小品為主,常見的有鍾、洗、燈以及兵器、車馬飾等,形制簡單,捶拓相對容易。如圖一,被容庚認定時代最早的馬起鳳所拓漢洗全形,從《金石屑》一書所刊圖像來看,實際上僅由兩素麵組成,捶拓甚為簡單。此外,一些較複雜的器形,則多見翻刻本。由於這一時期全形拓技術尚不成熟,對一些複雜的器物捶拓不易,往往費時費力,也未能逼真。另一方面,拓本饋贈之風又十分盛行,為了應酬之需,藏家往往將器形畫成圖後,刻在木板或石板上拓印,或用木板鋸成器形,以拓就之花紋罩於板上,拓其邊緣而得器形。如圖三,六舟焦山鼎全形拓本(上海朵雲軒1998年秋季拍賣會拍品),上有阮元題跋:“此圖所摹絲毫不差,細審之,蓋六舟僧畫圖刻木而印鼎形,又以此紙□小之以拓其銘,再細審之,並銘亦是木刻。”木刻拓本與原拓比較,缺乏從銅器上拓下來所特有的金石味,相反木質紋理時有顯露,氣韻上畢竟還是相差甚遠。阮元藏器中也常見有此類翻刻本。徐珂《清稗類鈔》中曾提到:“阮文達家廟藏器,有周虢叔大令鍾、格伯簋寰盤、漢雙魚洗皆無恙,惟全形捶拓不易,因而真跡甚稀。況夔笙求之經年,僅獲一本。複本所見非一。石刻較優於木,然真贗相形,神味霄壤,可意會不可言傳,不僅在花紋字畫間也……”(9)如圖四阮元藏器格伯簋全形(上海國際商品拍賣公司2002年秋季拍賣會拍品),線條連接,近於圖畫,應屬文獻中所提到的木刻翻本無疑。《懷米山房吉金圖》上的格伯簋圖像即是根據阮氏全形圖的刻本摹繪的,故十分相似。

(2)不講究透視,習慣以拓平面的方法來拓立體。馬子云先生曾批評以往的全形拓“名為立體,實如同平面,器上的花紋只拓一半,器耳,提梁,只拓前邊一面,所拓的墨色分不出陰陽,中間與邊際均成一色,如同木刻印成”(10)。這在早期全形拓本中表現得尤其突出。如圖五彝的早期全形拓(朵雲軒1999年秋季拍賣會拍品,原注為六舟拓),如果去掉口沿部分,就純粹只拓了器物的一面。口沿也似乎是為了體現是立體拓而勉強接上去的,與整器感覺極不協調。

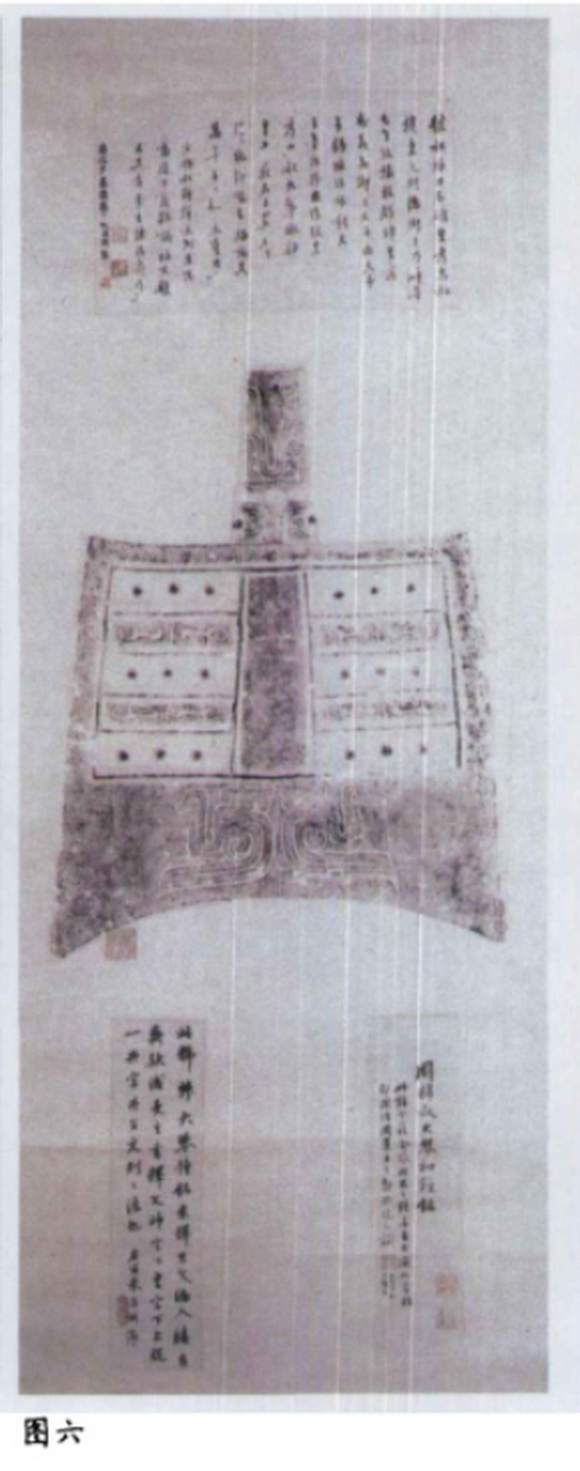

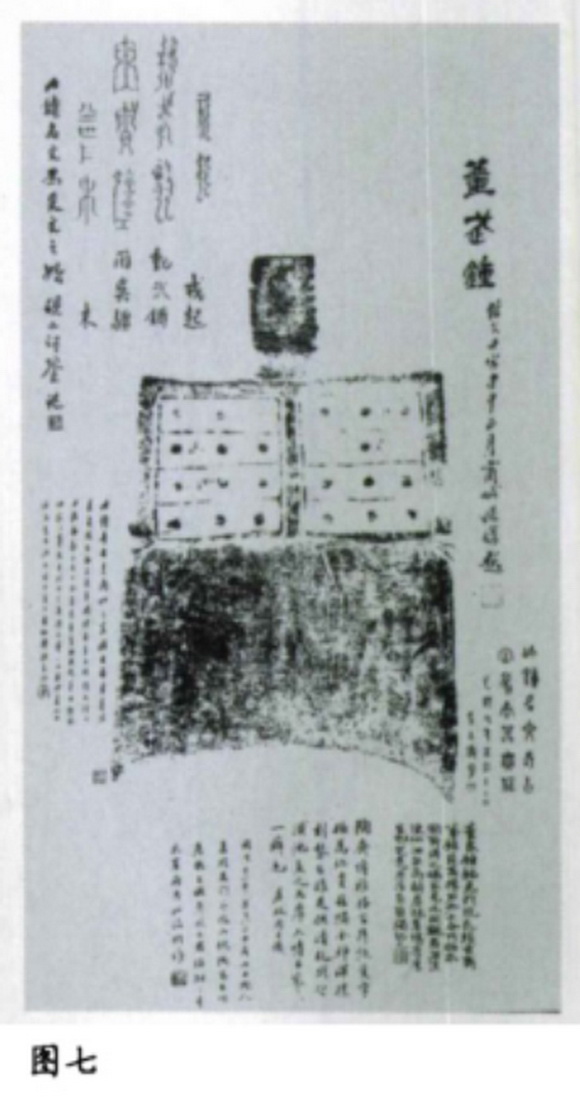

(3)捶拓不工,有些拓本的墨色似有草率之嫌,如阮元家藏虢叔旅鍾全形拓本(圖六)。上引徐珂《清稗類鈔》中就曾提到:“真器拓本,悉出阮元先後群從之手,墨色濃淡不勻,字口微漫,不能甚精。”(11)此拓本的情況正可與文獻記載相印證。就目前掌握的圖像材料來看,這一現象在早期的全形拓本中似乎並不少見。筆者推測其原因,除了技術尚未嫻熟外,可能還與器物未經除銹便直接捶拓有關。我們知道,出土銅器因年代久遠,往往腐蝕嚴重,在傳拓前一般要先除去表面的土銹,否則拓出來的紋飾字跡不可能清晰。然而,銅器除銹一直是個難題,當時金石藏家之間的來往信函中常有涉及諮詢對方“剔字之法”的內容(12)。至於整個器物除銹後再拓全形,在早期恐怕更沒有去刻意為之。曾見台灣中研院傅斯年圖書館藏董武鍾全形拓本,上有同治十一年題款(圖七)。該館網上資料定為翻刻拓,理由未加說明。可能是嫌其墨色草率,紋飾不清之故。事實上,這是早期全形拓本的特點之一。拓本上所反映出來的鐘面鏽蝕等痕迹絕非木刻本所能達到。

二 發展期

時間大致是在同光時期,以陳介祺為代表。

陳介祺(1813-1871),字壽卿,號簠齋,山東濰坊人,道光進士。生平好收藏古物,又長於墨拓。在晚清金石界,陳介祺的名字如雷貫耳。吳大 在給陳介祺的信中雲“三代彝器之富,鑒別之精,無過長者;拓本之工,亦從古所未有”(13)。

陳介祺全形拓法的特點主要有以下幾點:

1.繪圖之法更趨準確合理。全形拓法和一般平面拓很大的不同在於,傳拓前需先繪出一幅器形的原大草圖,在圖上勾出細部位置及各處的透視關係,確實無誤後,再用鉛筆將草圖過到拓紙上,按所繪出的部分分若干次上紙上墨。陳介祺《陳簠齋文筆記附手札》中云:“作圖之法,以得其器之中之尺寸為主。以細竹筋絲或銅細絲穿於木片中,使其絲端抵器,則其尺寸可准……他人則以意繪,以紙背剪擬而已。”(14)在此之前,繪圖或“以燈取形”或純如陳氏所言多“意繪”,陳氏在繪圖技法上的改進,使得其所拓器形大體比例準確,結構合理,與前人比較確實前進了一大步。

2.多採用分紙拓法。所謂分紙拓即“以紙裱挖出後,有花紋耳足者,拓出補綴,多者去之使合”(15)。具體說來,就是將拓紙按照需要分成若干塊,逐一放置到器物的相應部位進行捶拓,最後拼成全圖。這種方法上紙較容易,但拼接需要一定技術。與分紙拓法不同的是整紙拓,這種拓法原則上要求用一張紙完成整個器形的墨拓。由於拓紙不能做任何裁剪,上紙過程中需隨器形變化分段分次完成,十分費工。而且“每次上紙不可貪多,移動部位不宜過大,每移一次都要銜接好花紋線條,始終要在所繪出的線內進行,絕不可延伸到線外,否則會失真變形”(16)。顯然,整紙拓的難度要遠大於分紙拓法。兩種拓法孰優孰劣,歷來各家看法不一。陳介祺本人認為“整紙拓者,似巧而俗,不入大雅之賞也”(17)。但也有人則主張惟有整紙拓才算得上是真正的全形拓法。由於分紙拓法相對簡單,易於普及,清末民初,此類用分紙拓的全形拓本時有所見,恐與陳介祺拓法的影響不無關係。

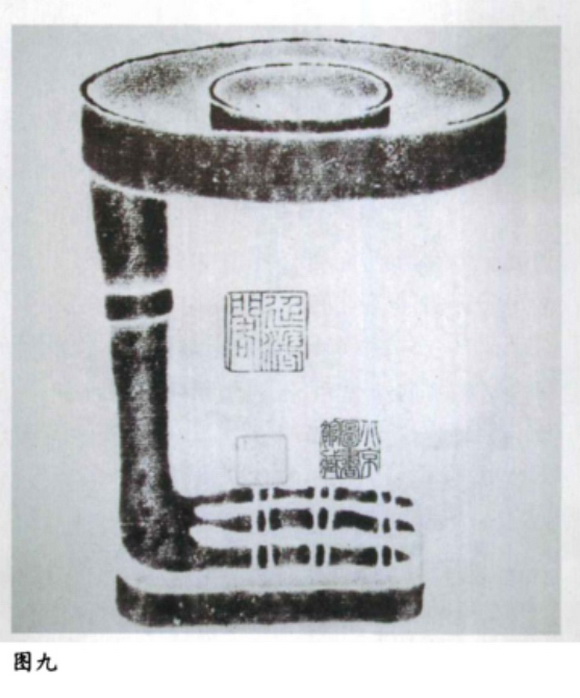

3.紙墨特點。陳氏拓本用紙多為羅紋紙,顏色潔白,質地細薄柔軟,據說乃由吳大 在南方定製。陳氏用墨也有自己的一套原則,他在談到所拓碑石用墨特點時曾概括為“不拘濃淡,以濃不浸入畫里,淡而筆鋒逼真為妙,全在視紙乾濕之候及調墨輕重也。紙干則墨燥而粘,紙濕則墨走而模糊;以乾濕得中,通幅一色,字之精彩,全現為止”(18)。陳氏所拓北魏曹望憘造像精拓本,往往用濃淡不同的墨色拓出,人面用蟬翼拓,面部的細條紋清晰可見,服飾及車馬部分則用烏金拓,很有層次感,堪稱佳作。但就目前所見全形拓本的情況而言,似乎以烏金拓居多,墨色濃黑。如雁足燈,一為陳介祺拓本(圖八,中國國家圖書館藏),一為周希丁拓本(圖九,中國國家圖書館藏),風格可謂迥異,陳氏拓本雖確能給人以“通幅一色”的感覺,不過從氣韻上講顯然不及周拓本。

陳介祺的收藏範圍極廣,涉及鐘鼎、瓦當、印章、古磚、車馬兵器等諸多門類,其中最著名的重器當推毛公鼎,翻刻拓本也甚為多見。如圖十,毛公鼎全形拓本(上海國際商品拍賣公司2002年春季拍賣會拍品,拓本上有偽陳介祺藏印)。器形刻板失神,鼎腹及足部的銹斑感覺極不真實,只要與原拓(圖十一,中國國家圖書館藏)兩相對照,便一目了然。據文獻記載,陳介祺在世時,此鼎從未示人,所拓全形及銘文雖間有寄貽其至好,亦為數有限,由此推測,陳介祺原拓的毛公鼎銘文存世數量不會太多,全形拓可能更少(19)。故對於像陳介祺拓毛公鼎這樣的名器名拓,尤其需要留心偽作。

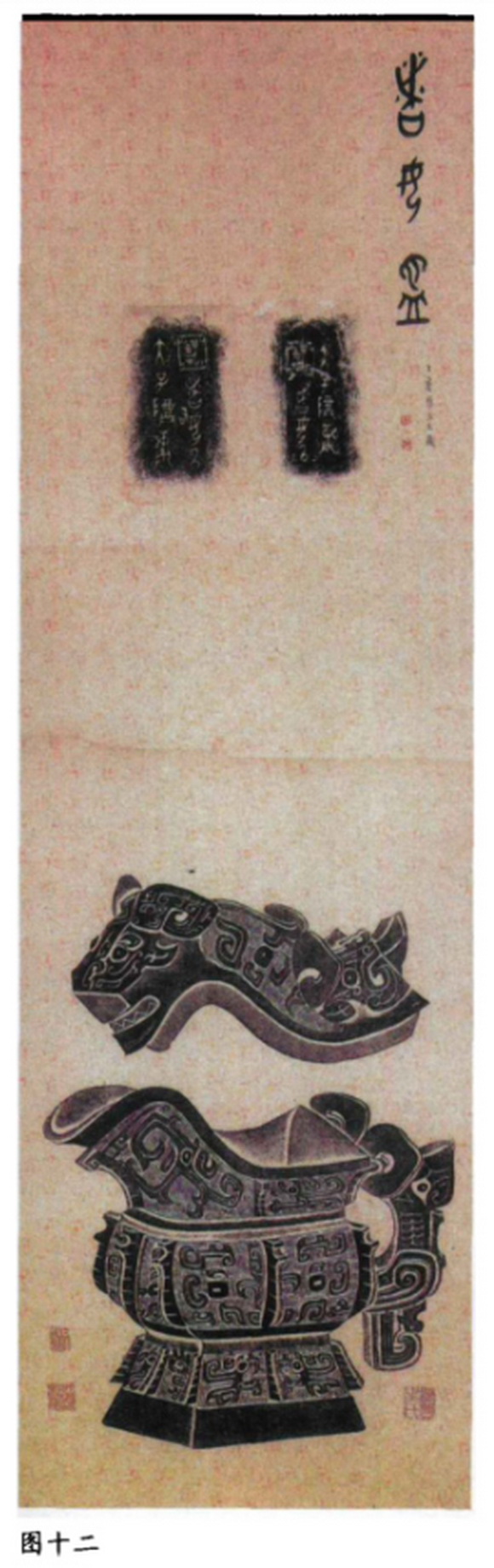

這裡我們可以藉此討論一下有關全形拓本的作偽問題。全形拓本的作偽情況較為複雜,大體可分為整體作偽和部分作偽兩類。整體作偽即翻刻,以上已結合相關實例有所說明。下面主要介紹一下部分作偽的情況。如圖十二,者女觥全形拓本(北京大學圖書館藏),此拓初看甚精,但如此清晰的效果,似非一般墨拓所能達到。仔細觀察後會發現,分布器身各處的細小竊曲紋,系經過摹描加工而成。又如圖十三,井人女鍾全形拓本(北京大學圖書館藏),鍾枚部顯然不是原拓。從原則上講,全形拓片的各部分都應該是從原器上拓下的,否則其真實性就值得懷疑。但由於全形拓法的難度確實很大,有時拓工也實屬無奈而為之。比如鍾枚的捶拓,因枚部高突出於鐘體,要用一張紙,在同一平面上體現出來非常困難。陳介祺《傳古別錄》曾有專節論述鐘的拓法,其中提到“拓鍾留孔不拓鉦為大雅,斜貼作鉦甚俗”(20)。包括陳介祺在內的各家拓片多採取留白不拓,或者塗上墨點的辦法替代。筆者曾在嘉德2000年秋季拍賣會上見到一鐘的全形拓本,上鈐“海濱病史”藏章(陳介祺號),其枚部恰恰採用陳氏斥之“甚俗”的斜貼法,僅憑此點,似乎便可定其為偽作(圖十四)。除了難拓的原因外,也存在一種情況即原器物殘破,為求器形完整,而用其他辦法補之的,如噩侯鼎全形拓本(圖十五,中國國家圖書館藏),口沿下一周夔龍紋,顯然系用墨繪補綴而成。嘉德2000年秋季拍賣會上見有同一器的全形拓本,作偽部位完全相同,估計可能是因為這一部位殘蝕或破碎比較嚴重,難以捶拓的緣故。除了墨繪的方法外,還有剪貼它器補之的,或將素麵部分在木板或磚瓦上拓就後再補上的,這裡就不再詳細介紹。

三 鼎盛期

全形拓的真正鼎盛期還是在民國以後。這一時期,由於從西方傳入的透視、素描等方法逐漸普及,使得與前期比較,所拓器物圖像的立體感大為增強,並出現了用墨色來表現光線明暗變化的新技法。主要代表人物有周希丁、馬子云等。

1.周希丁(1891-1961),本名康元,以字行,江西臨川人。早年在琉璃廠開設古光閣古玩鋪,新中國建立後曾在首都博物館等單位任職,負責摹拓古器物和文物鑒定。周希丁先生的成就之高,可謂20世紀全形拓的第一大家。陳邦懷評其拓形方法“審其向背,辨其陰陽,以定墨氣之淺深;觀其遠近,准其尺度,以符算理之吻合”(21)。他曾手拓故宮武英殿、寶蘊樓及陳寶琛( 秋館)、羅振玉(雪堂)、孫伯衡(雪園)等諸家所藏銅器,尤其是為陳寶琛 秋館所拓的青銅器全形,多以六吉棉連紙淡墨精拓,極為精妙,後整理出版成《 秋館吉金圖》一書,影響很大。

周希丁早年曾為傳拓專門學習過西洋透視技法,故其所拓器物全形立體感強,各部分比例結構也較為合理。以器腹內的銘文處理為例,圖三焦山鼎翻刻本,按照正常的透視關係,如果人的視線能夠完整地看到器腹內的銘文,那麼從同一角度,就不可能看到鼎腿部位,顯然翻刻時忽略了這一點,為了把銘文完整放入器腹內,又人為地將口部撐大,以至兩頭呈尖角狀,變形失真。相比之下,周希丁所拓散氏盤全形,銘文露出部分恰好與視平線相符合,處理得就十分到位(22)(圖十六,北京大學圖書館藏)。此外“周拓本”的用墨也極為講究,往往能給人以一種勻凈蒼潤之感。

周希丁的弟子有韓醒華、郝葆初、蕭壽田、宋九印、馬振德等,其中小徒弟傅大卣(1917-1994),生前供職於中國歷史博物館,能傳師法,也是拓彝器全形的高手。

2.馬子云(1903-1986),陝西郃陽人。1919年進北京琉璃廠碑帖鋪慶雲堂當店員,1947年受故宮博物院招聘傳拓銅器碑帖,並從事金石鑒定和研究。生前曾任故宮博物院研究館員,國家文物鑒定委員會委員。馬子云先生本人曾這樣回憶早年學拓全形的經歷:“欲學傳拓銅器之立體器形,即在各處求教,皆一一碰壁。無法,只好自己努力鑽研,經過二年苦研,始能拓簡單之器形。予仍繼續努力掌握鑽研,終於拓成一比較合理之虢季子白盤立體器形。”(23)現藏故宮博物院的虢季子白盤全形拓片正是其代表作。據弟子紀宏章先生回憶,此件作品是60年代馬先生在魯迅藝術學院的幾位青年學生配合下,花了將近3個月時間才完成的。馬氏全形拓的一大特色是先攝影,用放大尺依其尺寸放大,然後再施拓,與傳統方法相比,拓片圖像更為逼真,細部毫髮畢現,令人嘆為觀止(圖十七)。故宮博物院的紀宏章先生乃其入室弟子,也善拓全形。才興父鼎全形拓(圖十八),收錄於紀宏章所著《傳拓技法》一書,由於印刷質量局限,書中圖片不甚清晰。筆者曾特地登門拜訪過紀先生,有幸看到了原拓本。據紀先生介紹,由於拓時光線是從左前方進入,因此,器物受光部分(左側)用淡墨拓,而背光部分(右側)則用濃墨,但也不是單純白和黑的對比,從左側的淡墨到右側的濃墨,是一個墨色的漸變過程,原拓本對這種墨色之間的過渡處理得十分自然,似乎能讓人感覺到光線的流動。口沿部分,由於左耳的遮擋,因此明暗位置與腹部剛好相反,原拓本也很好地用墨色變化表現出了鼎口的縱深感,確為一件不可多得的全形拓佳作。

中國傳統傳拓技法雖歷來也有諸如烏金拓和蟬翼拓的區分,但一幅之內通常墨色的層次變化不大,更談不上什麼光感。用墨色來表現光線的明暗變化顯然不是中國傳統傳拓技術中所固有的內容,而是在吸收了西方繪畫技法之後的又一大創新。

除了以上介紹的幾位代表性人物外,見於文獻及拓本印鑒者還有魏韻林、蘇憶年、黃少穆、薛學珍、陳紫峰、馬衡、陳粟園、譚榮九、李虎臣、施耕雲、葉子飛、張木三、劉蔚林、劉瑞源、丁紹棠、李月溪、朱春塘、王秀仁、金蘭坡、吳隱等,其中不少拓工的生平資料已難以查考。

四 結語

晚清以降,由於以攝影為基礎的西方石印、珂羅版等複製技術的引入和廣泛應用,傳統傳拓業急劇走向衰落。尤其是隨着20世紀以後照相技術的發展,全形拓原先保存器形的實用功能已經大大減弱,再加上難度大,費時費力,今天,這門傳統手藝已經到了瀕臨失傳的邊緣。

從某種意義上講,青銅器全形拓技術是中國千年傳拓史的一個歷史總結,有關全形拓的研究構成了中國傳拓史研究的一個不可或缺的環節,具有重要的學術和文化價值。由於本人學識淺陋,文中謬誤疏漏之處在所難免,在此,深祈方家不吝指正。

注釋

(1)青銅器銘文的傳拓雖已見於宋代史籍,但一直未受重視,宋代金石圖錄都憑摹繪,未見據拓本錄文的。直到嘉慶以後,錢坫刻《十六長樂堂古器款識考》,阮元刻《積古齋鐘鼎彝器款識》,金文拓本始廣泛被採納。

(2)馬子云:《金石傳拓技法》,人民美術出版社,1988;紀宏章:《傳拓技法》,紫禁城出版社,1985。另外,還可參閱馬子云《傳拓技法》(《文物》1962年10-11期)、紀宏章《淺談拓器物圖形》(《故宮博物院院刊》1981年4期)兩文。

(3)(7)(8)徐康:《前塵夢影錄》卷下,光緒二十三年靈鶼閣叢書本。

(4)容庚:《殷周青銅器通論》,科學出版社,1958,131頁。

(5)史樹青《冰社小記》一文中曾提及乾隆年間小玲瓏山館所藏馬起鳳拓散氏盤全形,上有嘉慶年題跋,當是所知最早的全形拓本之一(史樹青:《書畫鑒真》,北京燕山出版社,1996,403頁)。筆者為此曾當面求教於史先生,據他回憶,確有其事,但也系聽前輩說起,並未親見。

(6)達受:《寶素室金石書畫編年錄》,見《北京圖書館藏珍本年譜叢刊》第144冊,北京圖書館出版社,1999。

(9)(11)徐珂:《清稗類鈔選-著述鑒賞類》,書目文獻出版社,1984,209頁。

(10)馬子云:《傳拓技法》,《文物》1962年11期,60頁。

(12)鮑康曾云:“古器剔字法最不易,少不留意即誤。聞許少翁雲伊家所得商鍾初似無字,其太翁浸以藥草,水磨以細沙,遂得百許。詢系何藥草,則亦不能舉其名。”鮑康:《鮑臆園丈手札》,《石刻史料新編》,三輯35冊,376頁。

(13)謝國楨編:《吳 齋尺牘》,光緒元年十二月三日致陳介祺書,《近代中國史料叢刊》正編,第72輯,714冊,台灣文海出版有限公司,1992。

(14)陳介祺:《陳簠齋文筆記附手扎》,《石刻史料新編》,三輯第35冊。

(15)(17)(20)陳介祺:《傳古別錄》,叢書集成初編本,商務印書館,1937。

(16)紀宏章:《淺談拓器物圖形》,《故宮博物院院刊》,1981年4期。

(18)陳介祺:《訪碑拓碑筆扎》,轉引自一朋《陳簠齋先生論古器物拓法述略》一文,《時代青年》1卷6期,1936。

(19)如張光裕認為銘文原拓最多不過十餘紙(《論兩篇偽作的毛公鼎銘文》,《雪齋學術論文集》,台北藝文印書館,1989,36頁);史樹青也認為,毛公鼎全形拓本及銘文,除少數是原拓外,多數是刻在木板上拓印的(《冰社小記》)。

(21)《石言館印存》序,1916年鈐印本。

(22)銘文是整個器形中比較難拓的部分之一,尤其遇到銘文在器深腹部的情況時,必須將紙伸入腹內,操作十分困難。因此有的乾脆器腹留白,另取一紙單獨拓銘文,然後置於器形上方,也未嘗不可。

(23)馬子云,施安昌:《碑帖鑒定》序言,廣西師範大學出版社1993年。

學習交流微信號:wenbaozhai365