全形拓是一种以墨拓作为主要手段,辅助以素描、剪纸等技术,将青铜器的立体形状复制表现在纸面上的特殊传拓技法。这一技术出现于清代嘉道年间,其历史发展大致可分为三期:滥觞期、发展期、鼎盛期。对各期代表人物以及传拓风格特点进行归纳分析,进而揭示出全形拓技术发生发展的历史脉络及其演变规律,是本文研究的重点。

关键词:青铜器 全形拓 分期

自宋以降,中国传拓技术的种类繁多,如宋代的毡腊拓、隔麻拓,始于明代的套拓、色拓、烟煤拓,清代的洗碑拓、镶拓、堆墨拓等。但这些拓法大多是以平面石刻作为主要对象,一般不涉及青铜器,至于传拓青铜器器形更是夙所未闻(1)。

对青铜器器形进行传拓,一般称作“全形拓”,又名“立体拓”、“器形拓”、“图形拓”,它是一种以墨拓作为主要手段,辅助以素描、剪纸等技术,将古器物(主要是青铜器,也包括石刻造像、玉器等其他门类)的立体形状复制表现在纸面上的特殊传拓技法。

全形拓技术出现于清代嘉道年间,由浙江嘉兴人马起凤、六舟等始创,后由陈介祺等加以发展。民国以后,周希丁、马子云等人在吸纳西方绘画技法的基础上,将这门技术推至登峰造极,贡献尤大。

有关青铜器全形拓的传拓技法,马子云及其弟子纪宏 章两位先生均已有论著在前,限于篇幅,兹不赘述(2)。本文内容主要是对全形拓技术发展流变的过程作一初步分期探讨。

拓器物立体全形是各类传拓技法中最难的一种,它不仅要求拓工具有丰富的平面传拓经验,而且还需具备诸如素描等一定的美术基础,故历来善拓者不多。嘉道以降,六舟、陈介祺、周希丁等名家,成就突出,贡献最大,他们的作品既代表了同一时期全形拓技术发展的最高水平,同时也对该时期传拓时代风格的形成具有一定的示范作用,因而成为我们进行历史分期研究的重要标尺。通过对这些代表人物作品风格特点的比较分析,笔者拟将全形拓技术的发展大致分为3期,即滥觞期、发展期和鼎盛期。

一 滥觞期

时间大致是在嘉道年间,代表人物有马起凤、六舟、李锦鸿等。

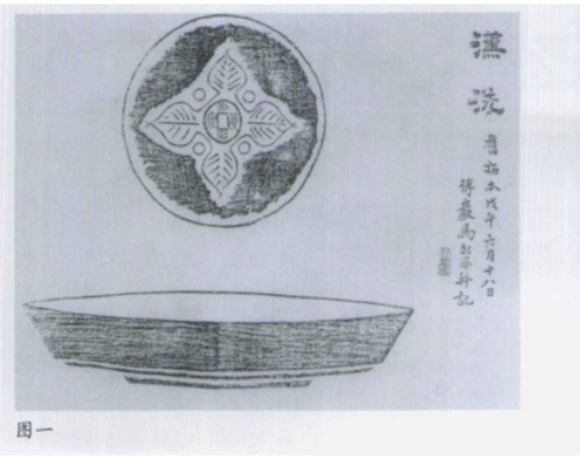

1.马起凤,字傅岩,浙江嘉兴人,生平不详。徐康《前尘梦影录》卷下云:“吴门椎拓金石,向不解作全形,迨道光初年,浙禾马傅岩能之。”(3)容庚《殷周青铜器通论》亦云“彝器全形拓始于嘉庆年间马起凤所拓得汉洗(金石屑一:三三)……今马氏拓本,除金石屑所载外未见他器”(4)。《金石屑》所录汉洗,上有马氏题跋“汉洗,旧拓本,戊午六月十八日,傅岩马起凤并记”(图一)。戊午乃嘉庆三年,由题跋中提及系旧拓本推知,此拓片的捶拓时间应在乾隆年间。由于图像资料缺乏,对于马氏所拓全形的情况,目前我们尚所知寥寥(5)。

2.僧达受(1791-1858),字六舟,别号寒泉、南屏退叟等,嘉兴海昌(今属海宁)人。生平嗜金石,据其自编年谱载:“壮岁行脚所至,穷山邃谷之中,遇有摩崖必躬自拓之,或于鉴赏之家得见钟鼎彝器,亦必拓其全形。”(6)达受交际甚广,尤与阮元、何绍基、戴熙等人关系最契。曾为阮元作《百岁图》,“先以六尺匹巨幅,外廓草书一大寿字,再取金石百种捶拓,或一角,或上或下,皆不见全体著纸。须时干时湿,易至五六次,始得蒇事”(7)。阮元对此极为赏识,以“金石僧”称之,一时传为佳话。达受以擅长用淡墨著称,存世拓片尚多见。六舟全形拓还常见与绘画相结合,或以钟鼎插花作为题材,或自绘小像于其间,颇具文人情趣(图二,嘉德2000年春季艺术品拍卖会拍品)。

3.李锦鸿,阳湖(今江苏武进)人,生平资料阙。《前尘梦影录》称其全形拓技“乃得之六舟者,曾为吴子苾、刘燕庭、吴荷屋、吴平斋诸老辈所赏识”(8)。

从以上诸家的拓本情况来看,这一时期的全形拓技术大致有以下几个特点:

(1)器形以小品为主,常见的有钟、洗、灯以及兵器、车马饰等,形制简单,捶拓相对容易。如图一,被容庚认定时代最早的马起凤所拓汉洗全形,从《金石屑》一书所刊图像来看,实际上仅由两素面组成,捶拓甚为简单。此外,一些较复杂的器形,则多见翻刻本。由于这一时期全形拓技术尚不成熟,对一些复杂的器物捶拓不易,往往费时费力,也未能逼真。另一方面,拓本馈赠之风又十分盛行,为了应酬之需,藏家往往将器形画成图后,刻在木板或石板上拓印,或用木板锯成器形,以拓就之花纹罩于板上,拓其边缘而得器形。如图三,六舟焦山鼎全形拓本(上海朵云轩1998年秋季拍卖会拍品),上有阮元题跋:“此图所摹丝毫不差,细审之,盖六舟僧画图刻木而印鼎形,又以此纸□小之以拓其铭,再细审之,并铭亦是木刻。”木刻拓本与原拓比较,缺乏从铜器上拓下来所特有的金石味,相反木质纹理时有显露,气韵上毕竟还是相差甚远。阮元藏器中也常见有此类翻刻本。徐珂《清稗类钞》中曾提到:“阮文达家庙藏器,有周虢叔大令钟、格伯簋寰盘、汉双鱼洗皆无恙,惟全形捶拓不易,因而真迹甚稀。况夔笙求之经年,仅获一本。复本所见非一。石刻较优于木,然真赝相形,神味霄壤,可意会不可言传,不仅在花纹字画间也……”(9)如图四阮元藏器格伯簋全形(上海国际商品拍卖公司2002年秋季拍卖会拍品),线条连接,近于图画,应属文献中所提到的木刻翻本无疑。《怀米山房吉金图》上的格伯簋图像即是根据阮氏全形图的刻本摹绘的,故十分相似。

(2)不讲究透视,习惯以拓平面的方法来拓立体。马子云先生曾批评以往的全形拓“名为立体,实如同平面,器上的花纹只拓一半,器耳,提梁,只拓前边一面,所拓的墨色分不出阴阳,中间与边际均成一色,如同木刻印成”(10)。这在早期全形拓本中表现得尤其突出。如图五彝的早期全形拓(朵云轩1999年秋季拍卖会拍品,原注为六舟拓),如果去掉口沿部分,就纯粹只拓了器物的一面。口沿也似乎是为了体现是立体拓而勉强接上去的,与整器感觉极不协调。

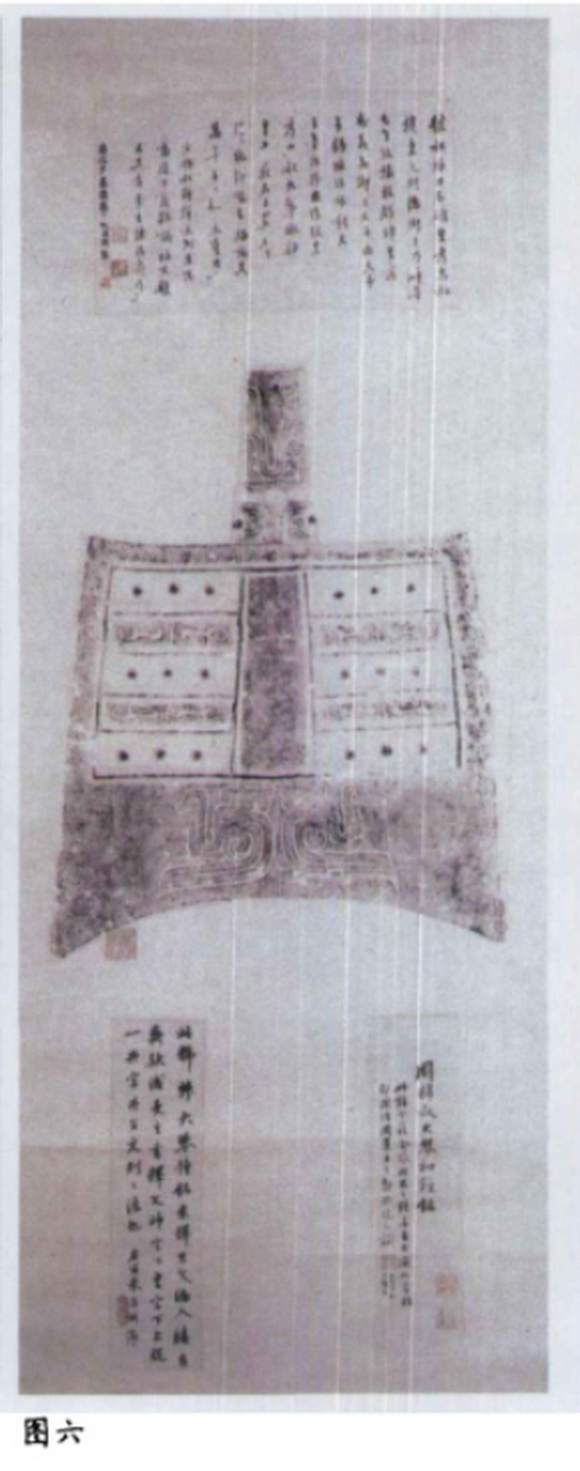

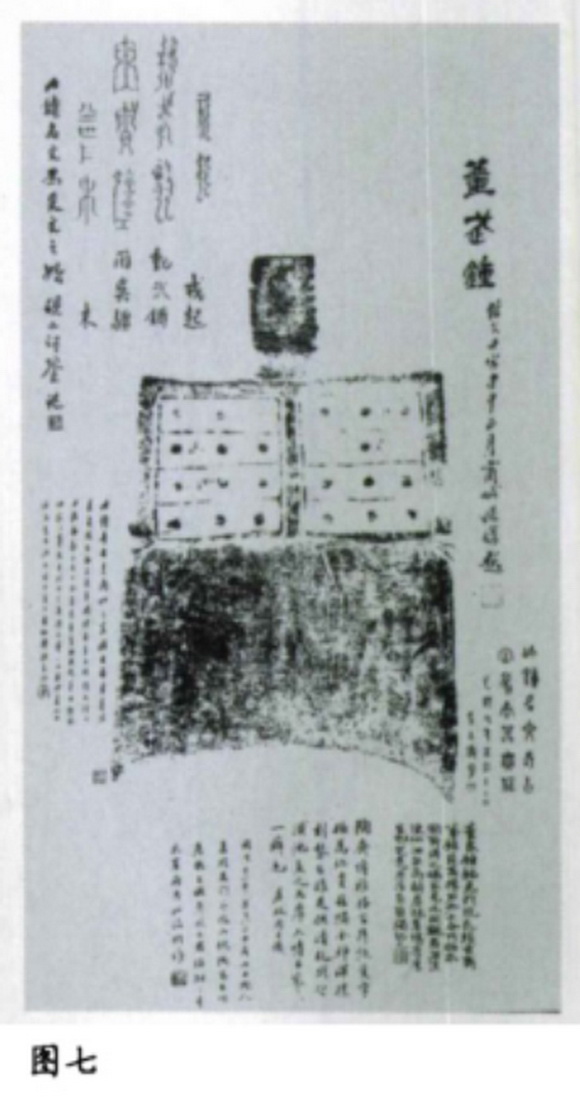

(3)捶拓不工,有些拓本的墨色似有草率之嫌,如阮元家藏虢叔旅钟全形拓本(图六)。上引徐珂《清稗类钞》中就曾提到:“真器拓本,悉出阮元先后群从之手,墨色浓淡不匀,字口微漫,不能甚精。”(11)此拓本的情况正可与文献记载相印证。就目前掌握的图像材料来看,这一现象在早期的全形拓本中似乎并不少见。笔者推测其原因,除了技术尚未娴熟外,可能还与器物未经除锈便直接捶拓有关。我们知道,出土铜器因年代久远,往往腐蚀严重,在传拓前一般要先除去表面的土锈,否则拓出来的纹饰字迹不可能清晰。然而,铜器除锈一直是个难题,当时金石藏家之间的来往信函中常有涉及咨询对方“剔字之法”的内容(12)。至于整个器物除锈后再拓全形,在早期恐怕更没有去刻意为之。曾见台湾中研院傅斯年图书馆藏董武钟全形拓本,上有同治十一年题款(图七)。该馆网上资料定为翻刻拓,理由未加说明。可能是嫌其墨色草率,纹饰不清之故。事实上,这是早期全形拓本的特点之一。拓本上所反映出来的钟面锈蚀等痕迹绝非木刻本所能达到。

二 发展期

时间大致是在同光时期,以陈介祺为代表。

陈介祺(1813-1871),字寿卿,号簠斋,山东潍坊人,道光进士。生平好收藏古物,又长于墨拓。在晚清金石界,陈介祺的名字如雷贯耳。吴大 在给陈介祺的信中云“三代彝器之富,鉴别之精,无过长者;拓本之工,亦从古所未有”(13)。

陈介祺全形拓法的特点主要有以下几点:

1.绘图之法更趋准确合理。全形拓法和一般平面拓很大的不同在于,传拓前需先绘出一幅器形的原大草图,在图上勾出细部位置及各处的透视关系,确实无误后,再用铅笔将草图过到拓纸上,按所绘出的部分分若干次上纸上墨。陈介祺《陈簠斋文笔记附手札》中云:“作图之法,以得其器之中之尺寸为主。以细竹筋丝或铜细丝穿于木片中,使其丝端抵器,则其尺寸可准……他人则以意绘,以纸背剪拟而已。”(14)在此之前,绘图或“以灯取形”或纯如陈氏所言多“意绘”,陈氏在绘图技法上的改进,使得其所拓器形大体比例准确,结构合理,与前人比较确实前进了一大步。

2.多采用分纸拓法。所谓分纸拓即“以纸裱挖出后,有花纹耳足者,拓出补缀,多者去之使合”(15)。具体说来,就是将拓纸按照需要分成若干块,逐一放置到器物的相应部位进行捶拓,最后拼成全图。这种方法上纸较容易,但拼接需要一定技术。与分纸拓法不同的是整纸拓,这种拓法原则上要求用一张纸完成整个器形的墨拓。由于拓纸不能做任何裁剪,上纸过程中需随器形变化分段分次完成,十分费工。而且“每次上纸不可贪多,移动部位不宜过大,每移一次都要衔接好花纹线条,始终要在所绘出的线内进行,绝不可延伸到线外,否则会失真变形”(16)。显然,整纸拓的难度要远大于分纸拓法。两种拓法孰优孰劣,历来各家看法不一。陈介祺本人认为“整纸拓者,似巧而俗,不入大雅之赏也”(17)。但也有人则主张惟有整纸拓才算得上是真正的全形拓法。由于分纸拓法相对简单,易于普及,清末民初,此类用分纸拓的全形拓本时有所见,恐与陈介祺拓法的影响不无关系。

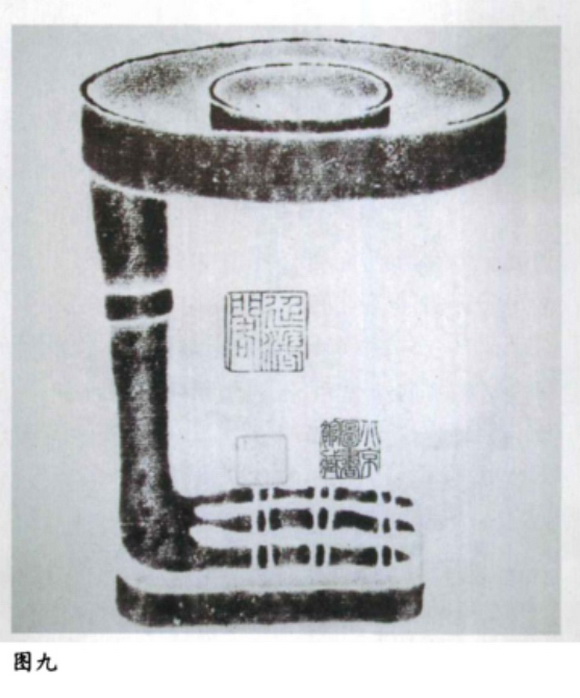

3.纸墨特点。陈氏拓本用纸多为罗纹纸,颜色洁白,质地细薄柔软,据说乃由吴大 在南方定制。陈氏用墨也有自己的一套原则,他在谈到所拓碑石用墨特点时曾概括为“不拘浓淡,以浓不浸入画里,淡而笔锋逼真为妙,全在视纸干湿之候及调墨轻重也。纸干则墨燥而粘,纸湿则墨走而模糊;以干湿得中,通幅一色,字之精彩,全现为止”(18)。陈氏所拓北魏曹望憘造像精拓本,往往用浓淡不同的墨色拓出,人面用蝉翼拓,面部的细条纹清晰可见,服饰及车马部分则用乌金拓,很有层次感,堪称佳作。但就目前所见全形拓本的情况而言,似乎以乌金拓居多,墨色浓黑。如雁足灯,一为陈介祺拓本(图八,中国国家图书馆藏),一为周希丁拓本(图九,中国国家图书馆藏),风格可谓迥异,陈氏拓本虽确能给人以“通幅一色”的感觉,不过从气韵上讲显然不及周拓本。

陈介祺的收藏范围极广,涉及钟鼎、瓦当、印章、古砖、车马兵器等诸多门类,其中最著名的重器当推毛公鼎,翻刻拓本也甚为多见。如图十,毛公鼎全形拓本(上海国际商品拍卖公司2002年春季拍卖会拍品,拓本上有伪陈介祺藏印)。器形刻板失神,鼎腹及足部的锈斑感觉极不真实,只要与原拓(图十一,中国国家图书馆藏)两相对照,便一目了然。据文献记载,陈介祺在世时,此鼎从未示人,所拓全形及铭文虽间有寄贻其至好,亦为数有限,由此推测,陈介祺原拓的毛公鼎铭文存世数量不会太多,全形拓可能更少(19)。故对于像陈介祺拓毛公鼎这样的名器名拓,尤其需要留心伪作。

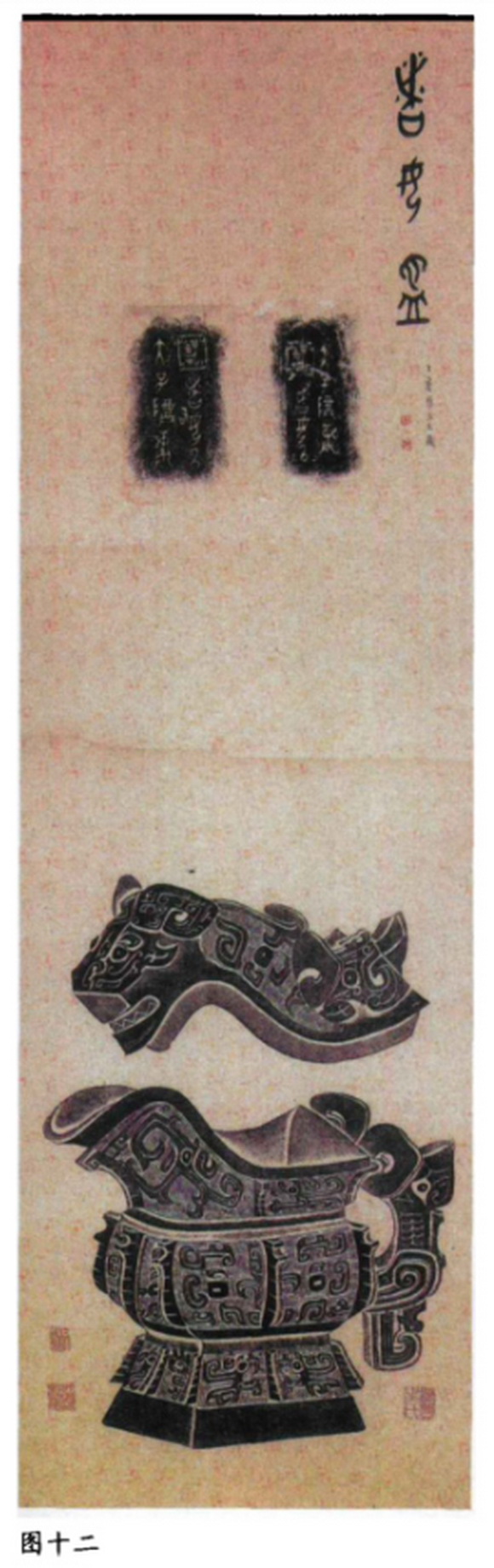

这里我们可以借此讨论一下有关全形拓本的作伪问题。全形拓本的作伪情况较为复杂,大体可分为整体作伪和部分作伪两类。整体作伪即翻刻,以上已结合相关实例有所说明。下面主要介绍一下部分作伪的情况。如图十二,者女觥全形拓本(北京大学图书馆藏),此拓初看甚精,但如此清晰的效果,似非一般墨拓所能达到。仔细观察后会发现,分布器身各处的细小窃曲纹,系经过摹描加工而成。又如图十三,井人女钟全形拓本(北京大学图书馆藏),钟枚部显然不是原拓。从原则上讲,全形拓片的各部分都应该是从原器上拓下的,否则其真实性就值得怀疑。但由于全形拓法的难度确实很大,有时拓工也实属无奈而为之。比如钟枚的捶拓,因枚部高突出于钟体,要用一张纸,在同一平面上体现出来非常困难。陈介祺《传古别录》曾有专节论述钟的拓法,其中提到“拓钟留孔不拓钲为大雅,斜贴作钲甚俗”(20)。包括陈介祺在内的各家拓片多采取留白不拓,或者涂上墨点的办法替代。笔者曾在嘉德2000年秋季拍卖会上见到一钟的全形拓本,上钤“海滨病史”藏章(陈介祺号),其枚部恰恰采用陈氏斥之“甚俗”的斜贴法,仅凭此点,似乎便可定其为伪作(图十四)。除了难拓的原因外,也存在一种情况即原器物残破,为求器形完整,而用其他办法补之的,如噩侯鼎全形拓本(图十五,中国国家图书馆藏),口沿下一周夔龙纹,显然系用墨绘补缀而成。嘉德2000年秋季拍卖会上见有同一器的全形拓本,作伪部位完全相同,估计可能是因为这一部位残蚀或破碎比较严重,难以捶拓的缘故。除了墨绘的方法外,还有剪贴它器补之的,或将素面部分在木板或砖瓦上拓就后再补上的,这里就不再详细介绍。

三 鼎盛期

全形拓的真正鼎盛期还是在民国以后。这一时期,由于从西方传入的透视、素描等方法逐渐普及,使得与前期比较,所拓器物图像的立体感大为增强,并出现了用墨色来表现光线明暗变化的新技法。主要代表人物有周希丁、马子云等。

1.周希丁(1891-1961),本名康元,以字行,江西临川人。早年在琉璃厂开设古光阁古玩铺,新中国建立后曾在首都博物馆等单位任职,负责摹拓古器物和文物鉴定。周希丁先生的成就之高,可谓20世纪全形拓的第一大家。陈邦怀评其拓形方法“审其向背,辨其阴阳,以定墨气之浅深;观其远近,准其尺度,以符算理之吻合”(21)。他曾手拓故宫武英殿、宝蕴楼及陈宝琛( 秋馆)、罗振玉(雪堂)、孙伯衡(雪园)等诸家所藏铜器,尤其是为陈宝琛 秋馆所拓的青铜器全形,多以六吉棉连纸淡墨精拓,极为精妙,后整理出版成《 秋馆吉金图》一书,影响很大。

周希丁早年曾为传拓专门学习过西洋透视技法,故其所拓器物全形立体感强,各部分比例结构也较为合理。以器腹内的铭文处理为例,图三焦山鼎翻刻本,按照正常的透视关系,如果人的视线能够完整地看到器腹内的铭文,那么从同一角度,就不可能看到鼎腿部位,显然翻刻时忽略了这一点,为了把铭文完整放入器腹内,又人为地将口部撑大,以至两头呈尖角状,变形失真。相比之下,周希丁所拓散氏盘全形,铭文露出部分恰好与视平线相符合,处理得就十分到位(22)(图十六,北京大学图书馆藏)。此外“周拓本”的用墨也极为讲究,往往能给人以一种匀净苍润之感。

周希丁的弟子有韩醒华、郝葆初、萧寿田、宋九印、马振德等,其中小徒弟傅大卣(1917-1994),生前供职于中国历史博物馆,能传师法,也是拓彝器全形的高手。

2.马子云(1903-1986),陕西郃阳人。1919年进北京琉璃厂碑帖铺庆云堂当店员,1947年受故宫博物院招聘传拓铜器碑帖,并从事金石鉴定和研究。生前曾任故宫博物院研究馆员,国家文物鉴定委员会委员。马子云先生本人曾这样回忆早年学拓全形的经历:“欲学传拓铜器之立体器形,即在各处求教,皆一一碰壁。无法,只好自己努力钻研,经过二年苦研,始能拓简单之器形。予仍继续努力掌握钻研,终于拓成一比较合理之虢季子白盘立体器形。”(23)现藏故宫博物院的虢季子白盘全形拓片正是其代表作。据弟子纪宏章先生回忆,此件作品是60年代马先生在鲁迅艺术学院的几位青年学生配合下,花了将近3个月时间才完成的。马氏全形拓的一大特色是先摄影,用放大尺依其尺寸放大,然后再施拓,与传统方法相比,拓片图像更为逼真,细部毫发毕现,令人叹为观止(图十七)。故宫博物院的纪宏章先生乃其入室弟子,也善拓全形。才兴父鼎全形拓(图十八),收录于纪宏章所著《传拓技法》一书,由于印刷质量局限,书中图片不甚清晰。笔者曾特地登门拜访过纪先生,有幸看到了原拓本。据纪先生介绍,由于拓时光线是从左前方进入,因此,器物受光部分(左侧)用淡墨拓,而背光部分(右侧)则用浓墨,但也不是单纯白和黑的对比,从左侧的淡墨到右侧的浓墨,是一个墨色的渐变过程,原拓本对这种墨色之间的过渡处理得十分自然,似乎能让人感觉到光线的流动。口沿部分,由于左耳的遮挡,因此明暗位置与腹部刚好相反,原拓本也很好地用墨色变化表现出了鼎口的纵深感,确为一件不可多得的全形拓佳作。

中国传统传拓技法虽历来也有诸如乌金拓和蝉翼拓的区分,但一幅之内通常墨色的层次变化不大,更谈不上什么光感。用墨色来表现光线的明暗变化显然不是中国传统传拓技术中所固有的内容,而是在吸收了西方绘画技法之后的又一大创新。

除了以上介绍的几位代表性人物外,见于文献及拓本印鉴者还有魏韵林、苏忆年、黄少穆、薛学珍、陈紫峰、马衡、陈粟园、谭荣九、李虎臣、施耕云、叶子飞、张木三、刘蔚林、刘瑞源、丁绍棠、李月溪、朱春塘、王秀仁、金兰坡、吴隐等,其中不少拓工的生平资料已难以查考。

四 结语

晚清以降,由于以摄影为基础的西方石印、珂罗版等复制技术的引入和广泛应用,传统传拓业急剧走向衰落。尤其是随着20世纪以后照相技术的发展,全形拓原先保存器形的实用功能已经大大减弱,再加上难度大,费时费力,今天,这门传统手艺已经到了濒临失传的边缘。

从某种意义上讲,青铜器全形拓技术是中国千年传拓史的一个历史总结,有关全形拓的研究构成了中国传拓史研究的一个不可或缺的环节,具有重要的学术和文化价值。由于本人学识浅陋,文中谬误疏漏之处在所难免,在此,深祈方家不吝指正。

注释

(1)青铜器铭文的传拓虽已见于宋代史籍,但一直未受重视,宋代金石图录都凭摹绘,未见据拓本录文的。直到嘉庆以后,钱坫刻《十六长乐堂古器款识考》,阮元刻《积古斋钟鼎彝器款识》,金文拓本始广泛被采纳。

(2)马子云:《金石传拓技法》,人民美术出版社,1988;纪宏章:《传拓技法》,紫禁城出版社,1985。另外,还可参阅马子云《传拓技法》(《文物》1962年10-11期)、纪宏章《浅谈拓器物图形》(《故宫博物院院刊》1981年4期)两文。

(3)(7)(8)徐康:《前尘梦影录》卷下,光绪二十三年灵鹣阁丛书本。

(4)容庚:《殷周青铜器通论》,科学出版社,1958,131页。

(5)史树青《冰社小记》一文中曾提及乾隆年间小玲珑山馆所藏马起凤拓散氏盘全形,上有嘉庆年题跋,当是所知最早的全形拓本之一(史树青:《书画鉴真》,北京燕山出版社,1996,403页)。笔者为此曾当面求教于史先生,据他回忆,确有其事,但也系听前辈说起,并未亲见。

(6)达受:《宝素室金石书画编年录》,见《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第144册,北京图书馆出版社,1999。

(9)(11)徐珂:《清稗类钞选-著述鉴赏类》,书目文献出版社,1984,209页。

(10)马子云:《传拓技法》,《文物》1962年11期,60页。

(12)鲍康曾云:“古器剔字法最不易,少不留意即误。闻许少翁云伊家所得商钟初似无字,其太翁浸以药草,水磨以细沙,遂得百许。询系何药草,则亦不能举其名。”鲍康:《鲍臆园丈手札》,《石刻史料新编》,三辑35册,376页。

(13)谢国桢编:《吴 斋尺牍》,光绪元年十二月三日致陈介祺书,《近代中国史料丛刊》正编,第72辑,714册,台湾文海出版有限公司,1992。

(14)陈介祺:《陈簠斋文笔记附手扎》,《石刻史料新编》,三辑第35册。

(15)(17)(20)陈介祺:《传古别录》,丛书集成初编本,商务印书馆,1937。

(16)纪宏章:《浅谈拓器物图形》,《故宫博物院院刊》,1981年4期。

(18)陈介祺:《访碑拓碑笔扎》,转引自一朋《陈簠斋先生论古器物拓法述略》一文,《时代青年》1卷6期,1936。

(19)如张光裕认为铭文原拓最多不过十余纸(《论两篇伪作的毛公鼎铭文》,《雪斋学术论文集》,台北艺文印书馆,1989,36页);史树青也认为,毛公鼎全形拓本及铭文,除少数是原拓外,多数是刻在木板上拓印的(《冰社小记》)。

(21)《石言馆印存》序,1916年钤印本。

(22)铭文是整个器形中比较难拓的部分之一,尤其遇到铭文在器深腹部的情况时,必须将纸伸入腹内,操作十分困难。因此有的干脆器腹留白,另取一纸单独拓铭文,然后置于器形上方,也未尝不可。

(23)马子云,施安昌:《碑帖鉴定》序言,广西师范大学出版社1993年。

加微信获取:wenbaozhai365