世人都知藝術最講究天分,然世人卻都不知天分之難得難於上青天。世上從來不缺乏虔誠而勤奮的藝術家,卻從來難覓一個真正奇逸的天才。然而,一百多年前的會稽出現了那個叫趙之謙的人。

趙之謙(1828-1884),字益甫,又字撝叔,號很多,最常見者有冷君、無悶、悲盦等。在傳統的人生紀錄中,他是咸豐三年舉人,三上京城、四試禮部不第,最後官江西鄱陽、奉新、南城知縣,光緒十年十月初一日卒於南城官舍——一個天不假年的官場失意者,跟古代大多數讀書人沒有任何本質的區別。

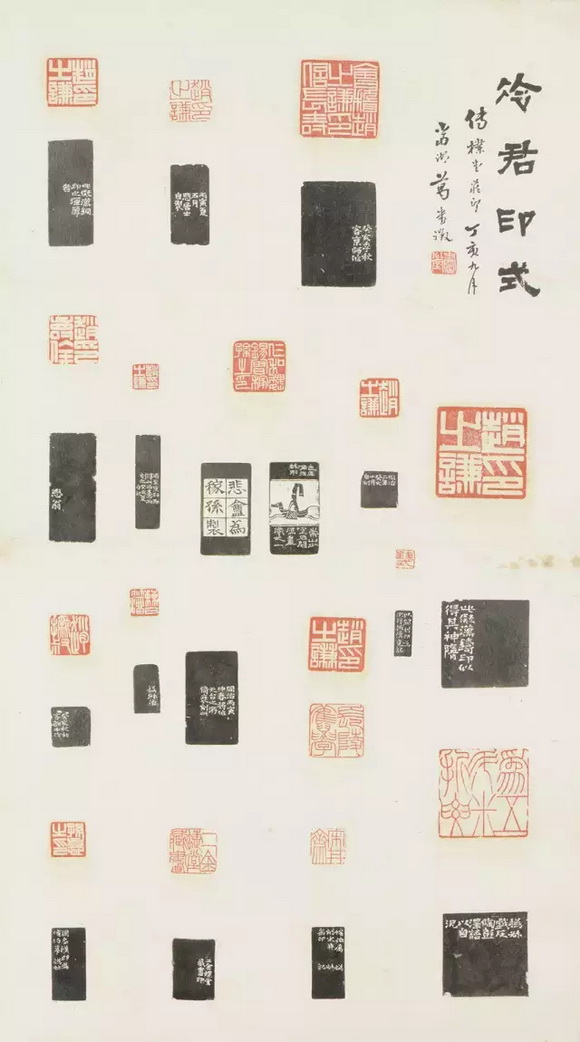

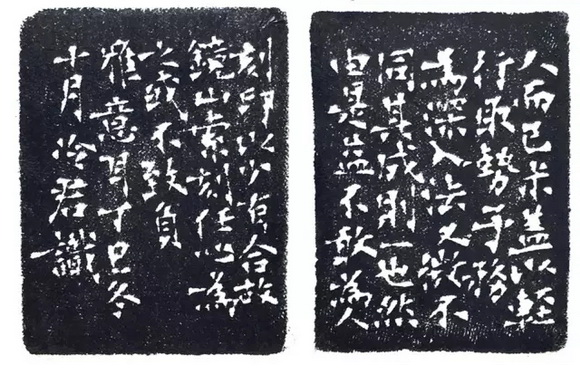

傳朴堂舊藏 冷君印式(一) 葛昌楹手拓

只是在藝術的造詣上,他是個標準的天才,標準到他自己都不得不承認自己是個天才。他曾評論幾位前輩說:鄧石如天分四人力六,包世臣天三人七,吳讓之天一人九,自己則是天七人三,天分實在諸人之上。這種狂,在趙之謙以前少有,在他之後更少有——如果有,大多數也只是供後人笑話的膚淺把柄。但趙之謙的狂與他的天才一樣,撲面而來如同一套漂亮的詠春拳,拳拳到肉,打得你不服都不行:憑著這七分天分,他成為中國書畫篆刻史上的全能冠軍,成就之高,無出其右。同治九年42歲時他集龔自珍《已亥雜詩》中的兩句成一對聯掛在自己壁間:別有狂言謝時望,但開風氣不為師,算是給自己的一生下了定論。句子雖出自定盦,然放在一起便是趙之謙自家風度,自嘲,自知,自得,通透得不要不要的;所以其實身後的光芒萬丈他早已料到,既然料到,生前耍一張賤嘴罵罵人,算個什麽事?快意耳!

傳朴堂舊藏 冷君印式(二) 葛昌楹手拓

狂了要罵很多人,一生的對頭李慈銘要罵,一生的摯友魏稼孫也會罵,甚至連前輩吳讓之也沒逃過他的刻薄;然後逃難流離,應舉公務,為了幾斗米時不時還要折幾下腰,他真正用來從事藝術的時間實在太少——五十六歲便匆匆謝幕,乃是生活之苦,而非藝術所累。但我們就是無法想像如果沒有趙之謙,近一百多年來的中國藝術史該怎麽寫。

這就是天才的力量。

在他所擅長的藝術中,篆刻成就最高,所花費的時間可能卻是最少。咸豐二年(1852)二十四歲所刻的“躬恥”朱文印是目前所見趙氏最早的印章,到光緒八年(1882)他為潘祖蔭刻了一生中最後一枚印章“賜蘭堂”,邊款上說“不刻印已十年,目昏手硬”,也就是說自從同治十一年(1872)四十四歲以國史館謄錄議敘知縣分發江西,他的篆刻藝術生涯便早已經停止了。前後算起來總共也不過二十來年的光景,如果不是在那麽短暫的生涯中留下那麽多曠世奇作,藝術史簡直無法原諒他這種任性的懈怠。

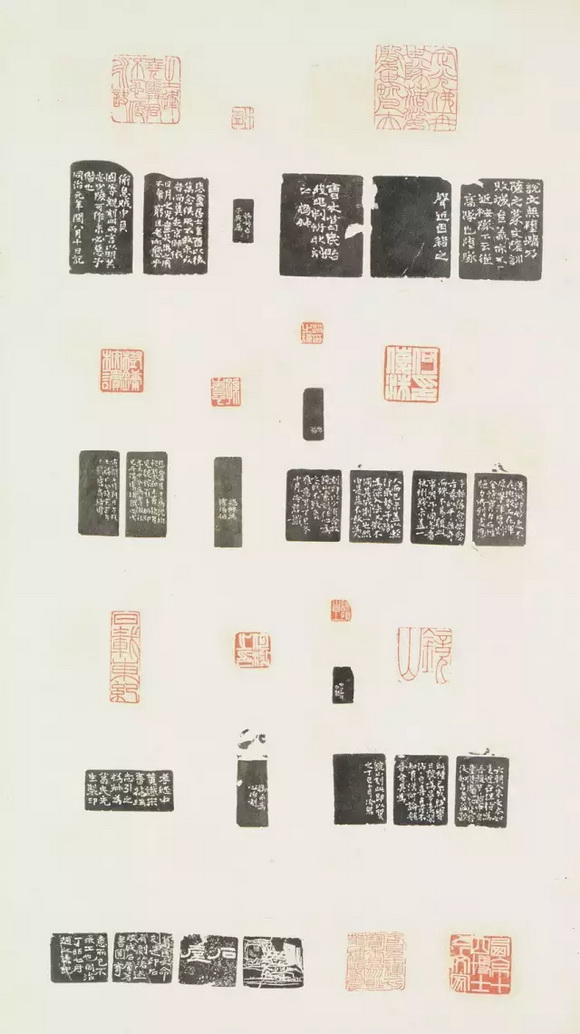

“鏡山”“何傳洙印”壽山白芙蓉對章

尚古書屋所藏趙之謙篆刻作品有一對對章、兩方雙面印,數量不多卻皆為名品,剛好能展現趙氏篆刻自青年到壯年成熟期的風貌。其中紀年最早的是咸豐七年(1857)為金石書畫家何鏡山所刻的“鏡山”“何傳洙印”朱白文壽山白芙蓉對章。印為本年十月所刻,其中“鏡山”朱文印擬六朝意,兩字線條勁健,磊磊落落,器宇之高令人不可直視。邊款說:

六朝人朱文本如是。近世但指為吾趙耳。越中自童借庵、家芃若後,知古者益鮮,此種已成絕響,日貌為曼生、次閑,沾沾自喜,真不知有漢何論魏晉者矣。

鏡 山

可見他對當時人只知以浙派為宗而不知追溯漢人相當不滿,一句“六朝人本如是”相當自負,大有示範給你們看看的意思。而“何傳洙印”白文印擬漢人意,用篆方中帶圓,分朱布白自然中處處展現機鋒,腕力雄強過人。在此印的邊款中,他又發了一通著名的議論:

漢銅印妙處不在斑駁而在渾厚。學渾厚則全恃腕力,石性脆,力所到處,應手輒落,愈拙愈古,看似平平無奇,而殊不易。貌此事與予同志者,杭州錢叔蓋一人而已。叔蓋以輕行取勢,予務為深入法,又微不同,其成則一也。然由是,益不敢為人刻印,以少有合故。

一邊議論漢印之法,一邊還是與浙派對比,一句“漢銅印妙處不在斑駁而在渾厚”如同平地驚雷,直擊要害,實在不同凡響。在這對印章中,完全能感受到二十九歲的趙之謙過人的見識和恐怖的天分,不僅當時印壇狀況的利弊全在眼裡,對於古人、古法的精髓也是瞭然於胸;重要的是他還通過自己極富才情的創作來實踐自己的理論,這對印章簡直就是他早期印學理念與實踐結合的範本之作。

何傳洙印

而那一生的自負在這裡雖也開始隱隱犯濫,但時不時也會“益不敢為人刻印,以少有合故”,看來作為一個天才,在肆意臧否人物的同時,他對自己的作品同樣有著極為苛刻的要求,不入自己法眼的作品是絕不拿出手的。在他寫給友人秦勉鋤的信中曾說:“弟在三十前後,自覺書畫篆刻尚無是處,壬戌以後,一心開闢道路,打開新局”。壬戌是同治元年(1862),那時他三十四歲,此時的他開始發力,真正進入藝術的黃金時期。尚古書屋所藏兩方趙之謙雙面印,正都是此時的作品。

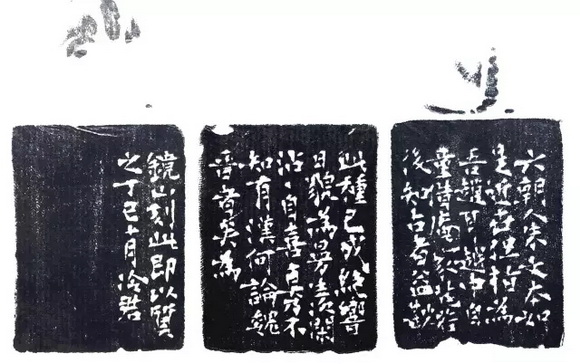

一方是同治五年(1866)春將往天台山遊玩之際所刻的“長陵舊學”“趙之謙印”朱白兩面自用印,這方三十八歲時的作品經常用在他的書畫作品上。白文“趙之謙印”四字根據筆劃的多寡而作粗細變化,佈局上中宮緊縮,四邊留足,疏密以對角為呼應,雖有漢印之面,而由“印”字上方部首斜線的運用可知其意在打破漢印的平正,求得輕鬆之態。朱文“長陵舊學”以圓朱文入印,取勢端正大方,四字的疏密關係同樣以對角為呼應,而線條的運用更加多變,尤其是大量的橫線、斜線與曲線的組合變化,都是此印的用心處。

“長陵舊學”“趙之謙印”雙面印

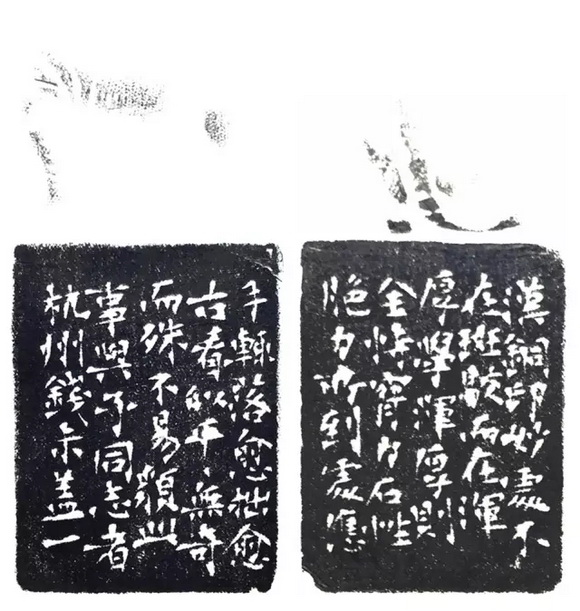

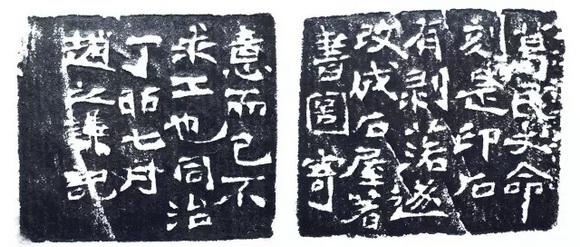

一年後為葛民丈刻的“西京十四博士今文家”“各見十種一切寶香眾眇華樓閣雲”雙面多字印,則更能看出趙之謙在處理複雜局面時的過人手段。白文“西京十四博士今文家”以三字為一列平均佈局,對比強烈的疏密關係完全由筆劃的多寡而自然形成,在刻到“今”字時由於石頭剝落而順勢處理成大面積的白色塊面,造成極其醒目的視覺衝擊,是為此印的最大亮點。而“各見十種一切寶香眾眇華樓閣雲”十四字同樣刻得從容不迫,第一排六字中雖然將“十”與“一”字極盡壓扁,卻顯得十分合乎情理,絲毫沒有造作之嫌。在邊款中趙之謙說“是印石有剝落,遂改成石屋著書圖,寄意而已,不求工也”,正是創作過程的忠實記錄。

“西京十四博士今文家”

“各見十種一切寶香眾眇華樓閣雲”

雙面印(經火)

此時趙之謙試圖打開的新局面,正是這兩方雙面印中所透露出來的消息:從年輕時候的取法漢人、融合浙皖兩派,到現在博觀約取,廣泛吸取秦漢及六朝權量、詔版、錢幣甚至瓦當的字形入印(尤其是白文),筆法、字法、章法的變化越來越新異,直至推陳出新,自成一家面目。在他三十五歲時為沉樹鏞刻的“松江沉樹鏞考藏印記”一印邊款中就有過“取法在秦詔漢燈之間,為六百年來摹印家立一門戶”的說法,口氣之大,只有他敢說——然而,他也真做到了!身後的黃士陵、吳昌碩、齊白石諸大家,以至後來的學篆刻者,哪一個提到趙撝叔,不得畢恭畢敬?

二金蝶堂印譜初集、二集 二函八冊

從三十四歲決心打開新局面,到四十四歲門戶立完,風氣已開,也就十年的時間——實際上根本連十年都不到,因為在有資料可查的趙之謙篆刻作品中,大部分還是他四十歲前的作品——然後他就不管不顧,刀一扔,跑到江西修通志去了。天才的自信與任性,一般人真的很難理解。

學習交流微信號:wenbaozhai365