摘 要:秦印的製作工藝加以摹印篆的文字特點,都與秦印中施用的界格有着密切的關係,界格正式成為了秦系印章重要的斷代標誌,秦系印章的製作工藝是界格使用達到鼎盛的技術因素。

關鍵詞:秦印 製作工藝 摹印篆 界格

考古學界把秦統一前後的印章做明確的斷代相對困難,所以本文所談及的秦印暫且囊括戰國秦晚期的印章,就此統稱為秦系印章。雖然三代及西漢(明清將界格作為篆刻的藝術創作形式不含在內)也有少數印章施用界格,但整體比例遠不如秦。所以界格當屬秦系印章的典型特徵,也是秦印斷代和區別與他國印章的重要依據。

秦系印章多銅質,同時也有少量的玉、石、骨、瑪瑙、銀以及鉛質印章。從商代的甲骨文就可以發現前人早已在龜甲獸骨上進行刻字,有的篇幅還很長,相對而言,在骨質材料上刻短短几字的印文是非常輕鬆的。

中國在商代中後期就進入了青銅時代,對銅的冶金工藝已相當成熟,銅器銘文多為鑄造,目前已出土的商代青銅器便是最有利的證據。除了使用鑄造方法,河北省平山縣發掘出的中山三器上出現了長達一千餘字鐫刻銘文,就書法角度而言,銘文筆划下垂,纖細勁秀,布局均勻,重心偏上,體勢秀逸,搖曳多姿,極富裝飾趣味。文字排列參差錯落,穿插自如,圓轉流暢,典雅飄逸,是戰國晚期金文書法藝術的代表作品。從製作工藝上看,鐫刻技巧精熟,線條刻劃生動,用刀的輕重起伏得心應手。行刀節奏的快慢徐疾,靈活多變。單刀、雙刀交替使用,提按分明。刀法曲直變化,方圓皆備。轉折處銜接準確,變化豐富。契刻用單刀利刃,尖入尖出,更顯爽利勁健。線條組合上追求粗細、輕重、虛實變化。橫、豎等主筆粗、重、實,其它副筆細、輕、虛,這就使通篇文字產生了強烈的韻律感。如此之多鐫刻銘文的出現,無疑證實了戰國時期在青銅器上鐫刻銘文的技術已日趨成熟,同時也佐證了在鑄成的銅質印胚上鐫刻文字並非難事。

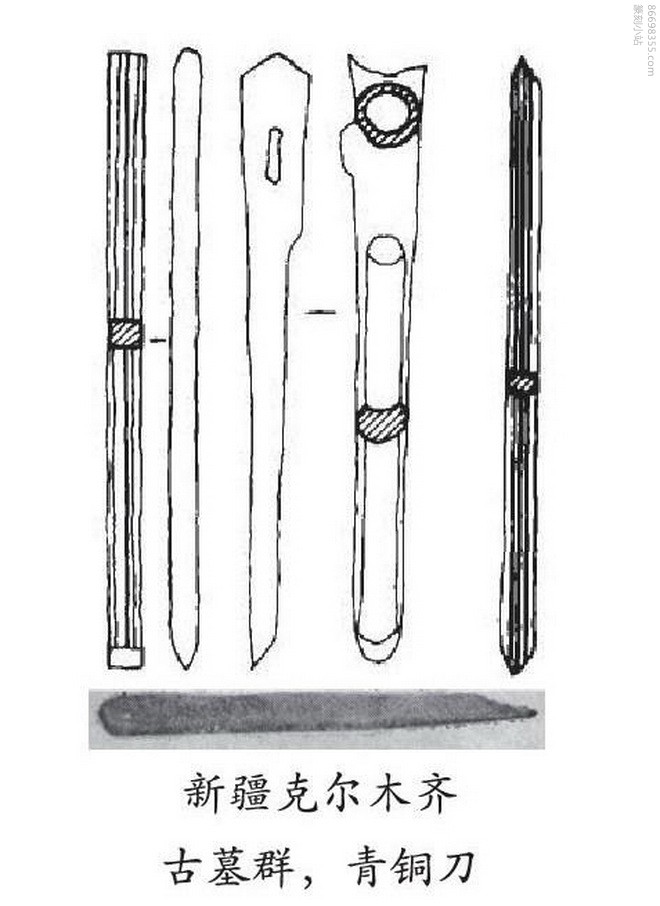

從製作工具上來講,廣東省廣寧縣龍嘴崗戰國墓中出土的削刀、刮刀、刻刀、鑿和鋸等,其中部分鑿刀、刻刀與現在所使用的篆刻刻刀極為相似。新疆克爾木齊古墓群也出土了一件銅刀,據考古學者的初步推測,此墓葬群大概屬於戰國晚期至西漢早期。但與這件銅刀同時出土的還有一件銅鏡,它的形制和大小都與河南陝縣上村嶺虢國墓出土的銅鏡基本一致,加以春秋時期的青銅煉製已經非常成熟,所以單從銅刀來講,極有可能為春秋時物。

在河北邯鄲高家村先後發掘的戰國墓中,共清理出刻刀10件,為銅質,成圓柱體,上部較粗下段較細,尖端成雙面開刃。據考證,這些刀具可能是刻制璽印或印模所用。綜合以上考古發現可以推測,專門用於印章的刻刀最晚在戰國時已存在,且很早便參與了印章的製作。

孫慰祖先生在《古璽印斷代方法概論》一文中曾指出:“三晉、燕、楚的璽印鑄造工藝完善,主要採用失蠟技術……秦官印仍以鑄造為主,出於鑿刻也佔有一定比例。”但有古代學人認為秦印白文(陰刻)乃鑿刻而成,私印中偶見朱文,為鑄造。如明代學者甘暘《印章集說》云:“鑿印以錘鑿成文,亦曰攜,成之甚速,其文簡易有神,不加修飾,意到筆不到,名日急就章,軍中急於封拜,故多鑿之,以利於便。”一般所說的急就章多指東漢以及後來的將軍印,系在戰場上臨危受命,急於鑿刻而成,後來也成為了一種獨有的印章藝術風格。縱觀秦朝,短短十五年矣,統一天下後大肆封侯賜官,官印作為權力與身份的象徵,必然不可或缺,這也導致印章需求劇增,故趨簡易,秦印多以白文鑿印為主。王獻唐先生同樣認為周秦兩漢的白文官印基本全是鑿刻而成,不會有鑄印的可能,其論述了鑿刻的形式,但未涉及鑿刻工具。如他《五燈精舍印話》中云:“周秦兩漢官印皆無鑄文,凡有鑄者,悉屬偽制,……周秦白文印,全為鑿刻,單刀雙刀,字底較淺,最易識辨”。

姜海濤先生曾用類似戰國時期形制的鑿刻工具在銅質印胚上做了多次實驗,得證雖然秦印的印槽有大約有“凵”、“︺”、“U”、“V”四種形狀,但只要通過刻刀的選擇(刀口方圓不同)、奏刀角度的改變等方法,就可以鑿刻出秦印的印槽形式。可見刀法在秦系印章中極具代表性,不同的用刀有着不同的形態及表現特徵。秦朝作為中國歷史上第一個大一統的封建王朝,其官印的製作必然複雜嚴謹,修整比較精細,又因官印為實用印,需要經常鈐抑封泥,會造成一定的磨損,至許多刀痕變得模糊不清甚至不可見,卻也使官印顯得更為端莊。對於研究秦印的學者來說,官印是不能完全體現最初的鑿刻狀態的。為了更加深入的分析秦印的刀法,可以私印作為參考。姜海濤先生在《秦銅印鐫刻工藝及工具初探》一文中認為即使是鑄造的朱文私印,也有刀修整過的痕迹。例如“張堪”印,寬邊細朱文,近似於戰國時期其他國家的朱文印,但是在線條的交接處、邊框的內角都能看見明顯的刀痕。這枚印章只有11.9毫米見方,線條可謂是細如髮絲,其細緻程度也反映了印工的技藝十分精湛。同時亦可發現另一問題,即印章鑄成之初難免粗糙,很難達到預期要求,故需要工匠進行二次修整,而這種二次修整的技術手段並非重複性操作,而是帶有明顯的審美意識。

雖然秦印在製作工具及工藝上已非常成熟,但是銅質印章畢竟比較堅硬,故部分學者認為,除了冷鑿刻以外,秦代印工在製作印章時還會對其進行加熱鑿刻,即所謂“鍛鑿”。“鍛鑿”是在印胚完成范鑄之初,溫度仍較高的情況下進行鑿刻,此時硬度適中,且具有一定的流動性,容易走刀。還有學者認為秦人製作印章時是用草藥將印胚浸泡至軟,然後墨書,再奏刀。霍中偉先生通過對秦印刀痕、字口卷邊等細節的研究及大量的實踐得出結論:秦印應皆為冷鑿刻,鑿刻用刀以方圓平頭刀為主。 筆者以為,不排除秦朝工匠們會採用多種辦法製作印章,但在尚無科學考證的情況下,還是應該多以冷鑿刻為主。目前尚未見有文獻記載秦代印章製作時需先將印胚浸泡於草藥中,也未見印工在印坯完成初就將其製作成印、或是鑿刻時再加熱的記載。當時的金屬鍛造已經非常成熟,治工的技藝也相當精湛,完全可以用冷鑿刻的方式製作精美的印章。相對於鑄印來說,鑿刻大大增加的製作過程中的不穩定性。這時,界格就顯得尤為重要,它不僅可以起到規範印面的作用,並且在印面先鑿刻界格,也可作為鑿刻筆畫的輔助線及參考。 如“董荼”、“李䔡”兩枚秦私印。“董荼”的印面沒有施界格,兩字明顯缺少規範性,所佔印面也不均衡。“董”字在印面中相對較小,呈上寬下窄狀,橫畫多長短不一。“荼”字草字頭向右上傾斜,與“余”字“人”部及下部的中心均不在一條縱軸線上,特別是“人”的撇已經伸向“董”字,下半部的左點也擠壓了“董”字下部的空間,頗有力不從心之感。再看“李䔡”印,因使用了界格,整個印面相對於“董荼”就顯得井然有序,雖然兩個字的所佔空間也不均勻,但是在鑿刻的過程中有界格作為參考,每個筆劃的位置就更易把握,頗為整飭。再比較“召亭之印”“右司空印”兩枚官印,“召亭之印”沒有施界格,雖較私印工整,但是整個印面並不和諧,“亭”字橫的左端、“之”字橫的右端及“印”字上橫右端擠到了一起,四個字所佔印面也不均勻,“召”字獨自為陣,其餘三字緊密相連有把“召”字圍住之勢,即使每個字都挨得很近,但還是盡顯自由散漫之態。其實“右司空印”每個字所佔印面比例也不相同,“右司”與“空印”中間的留紅甚至是取斜勢,“司”“印”兩字的大小也相差甚遠,但是界格的使用彌補了以上提及之不足,橫向、縱向的筆畫都有了參照,鑿刻的相對平直,使整個印面變得穩定。最後再看一枚官印。圖1為“高陵右尉”原本面貌,也是秦官印中的經典之作。印面施界格,整體氣息端莊文雅,雖然每個字都有略帶弧度的筆畫,但是在界格的作用下並不顯得突兀。可見當時印工們為了使印面更加工整,應是先鑿刻界格,把印面分成四個方塊再鑿刻文字,如圖2,這樣就很大程度上降低了難度。假設如果沒有界格,如圖3,整個印面就會變得鬆散,甚至還會有筆畫鑿穿過長的現象,如“召亭之印”。“高”“右”二字的橫畫沒有完全的均等平齊,都呈向左外擴之勢,“陵”“尉”二字左右均顯左低右高之態,這些問題在沒有界格的情況下暴露無遺,使印面毫無違和感,不像一個整體。再把這四個字同比例放大,盡量撐滿印面,如圖4,也沒有讓印面變得和諧,反而顯得單薄。四個印文雖然整齊排列,卻感覺“各有所思”,缺乏過渡與呼應。只有在使用界格以後,整個印面才立即“平靜”下來,具有趣味性的同時又不乏肅穆之態。

秦印的鑿刻工藝有着明顯的時代特色。正是由於秦系白文印章多為鑿刻,造就了秦摹印篆獨特的風格,使印文趨於秦小篆的手寫體。秦人在戰國古璽鑿刻線條的蒼渾中逐漸加入了工緻精巧,但又不像漢印那樣暢達率直,顯現出一種頓挫遲澀、意味雋永的韻致,多姿多彩、楚楚動人,給人以使刀如筆的感覺。從鑿刻本身講,雖然使製作過程更加便捷,但是增加了線條的不穩定性,需要先鑿刻界格作為參照,這樣才能使字與字之變得更加融洽,印面更加平穩。在印章製作的過程中,不僅需要印工具備精湛的鑿刻技術,印面的布置也尤為重要。因為先秦與秦代的文字排版技術尚未完全成熟,不只是璽印的製作,甚至更具有皇權象徵、在庄特別重場合使用的器物也有界格的存在。尤以官印為甚,代表的是國家賦予的至高無上的權力,也是身份的象徵,所以必然凸顯肅穆威嚴之態,這就要求印面必須規範,不能像私印那樣隨意,在印面上集中可體現為盡量的方正。秦摹印文字的靈動活潑導致印面無論如何排列,都無法顯得肅穆嚴謹,只有施用界格,才能揚自然天趣之長,避突兀無序之短。如童於九宮格習字,方可寫工整。

綜上所述,秦系印章多以銅質冷鑿刻為主,界格對於秦系印章來說十分重要,而秦系印章的製作工藝是界格達到鼎盛的技術因素。

(余競遠 西安美術學院書法專業研究生 陝西西安)

學習交流微信號:wenbaozhai365