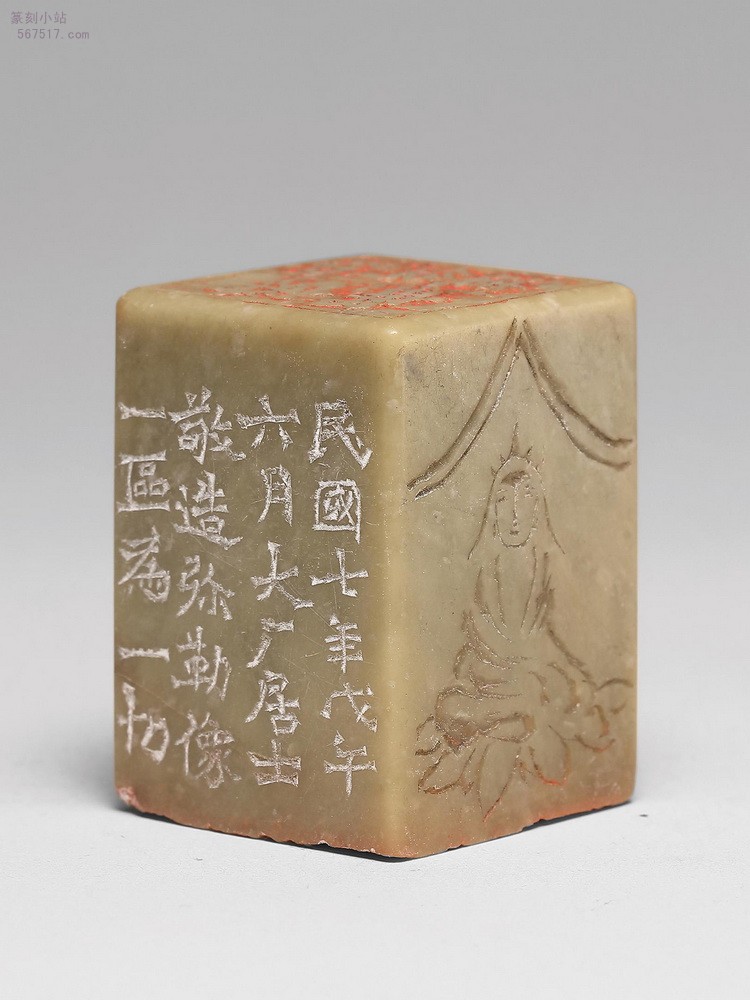

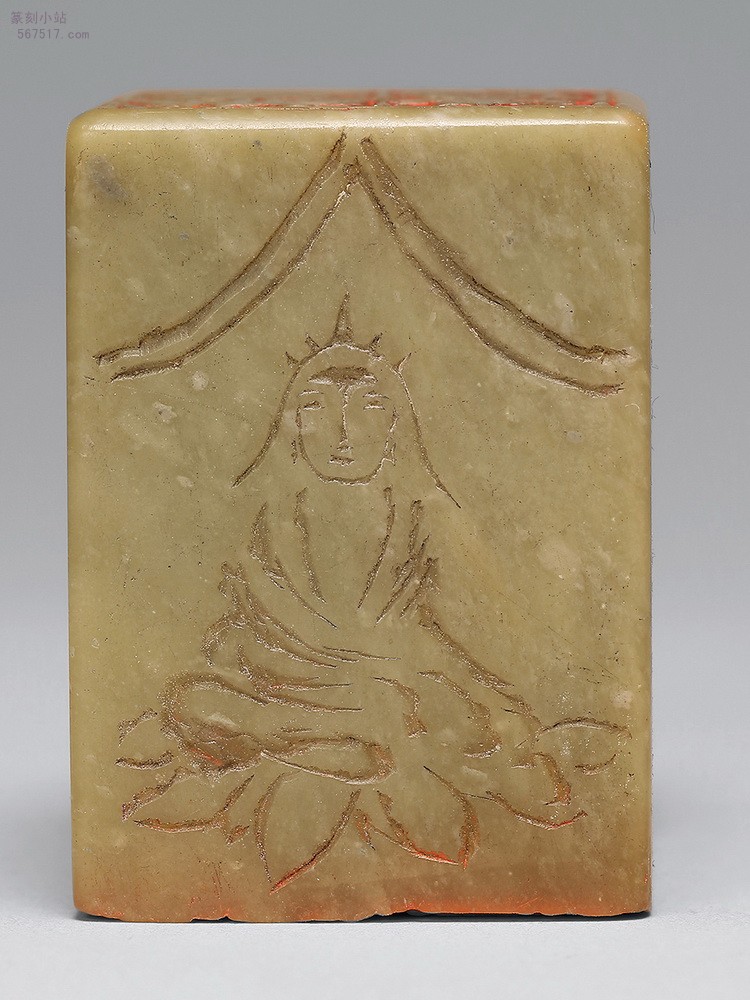

在 2025 年中国嘉德春拍中,易大厂刻青田石自用印 “鹤山易憙、鄦斋造像印” 以 17.25 万元成交。这方印不仅是篆刻大师的自铭之作,更藏着 1918 年南北混战时期,一位文人以刀为笔的乱世心迹 —— 当军阀炮火席卷长沙,他在印石上凿刻弥勒造像,愿 “一切众生脱离苦趣”,让金石与佛心在方寸间完成对话。

一、印面解析:双轨叙事的文人印记

1. 姓名与法号的双重标识

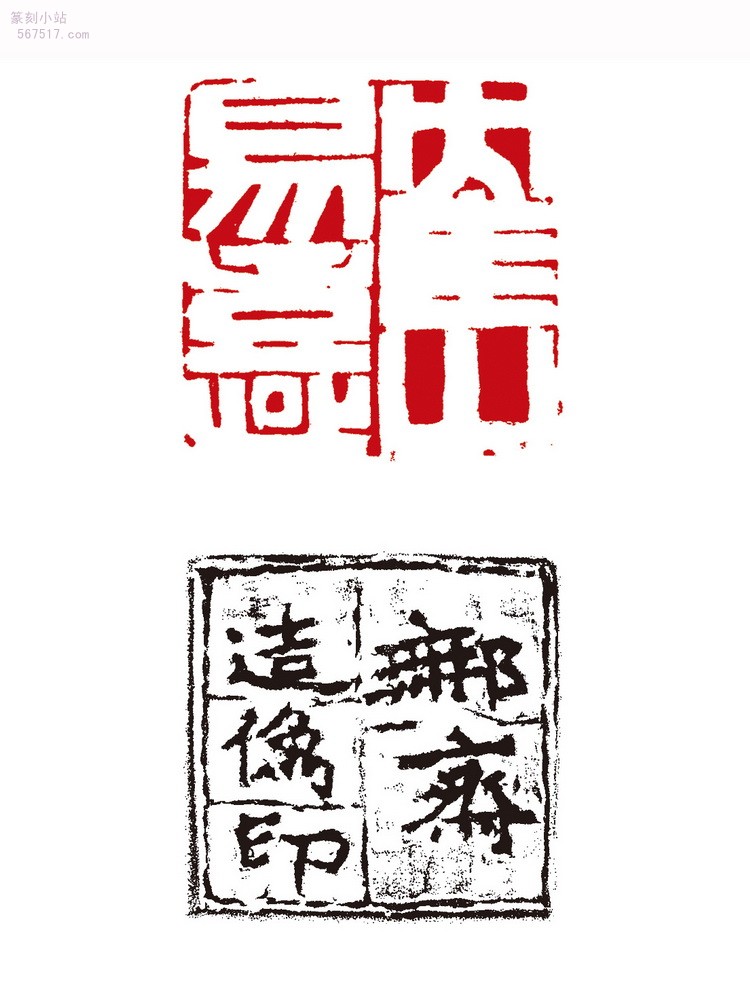

印文布局:

分两行刻 “鹤山易憙”“鄦斋造像印”,前者为籍贯 + 本名(易大厂原名易廷熹,号鹤山),后者 “鄦斋” 是其斋号,“造像印” 点明功能。

文字美学:

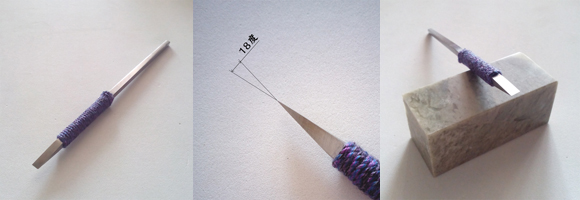

取法黄牧甫(黟山派)的平直刀法,“鹤” 字鸟部简省为几何形,“憙” 字心部以三点代曲线,刚劲中见率真,与造像印的庄严形成对比。

2. 造像印的宗教隐喻

印面虽未直接雕刻佛像(造像或在印侧 / 顶),但 “造像印” 三字已表明属性。据同期印款记载,易大厂常以 “弥勒像” 入印,取 “慈氏下生” 的救赎意象。

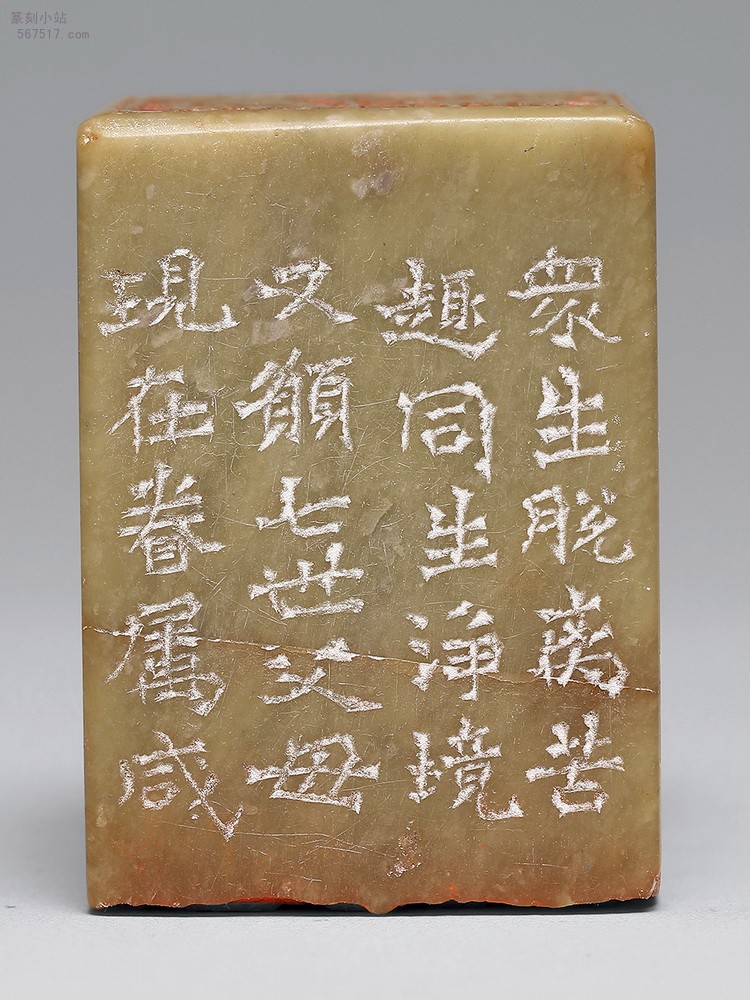

与普通姓名印不同,此类印兼具 “自铭” 与 “祈福” 双重功能,如边款所言 “为一切众生脱离苦趣”,将个人印记升华为普世愿力。

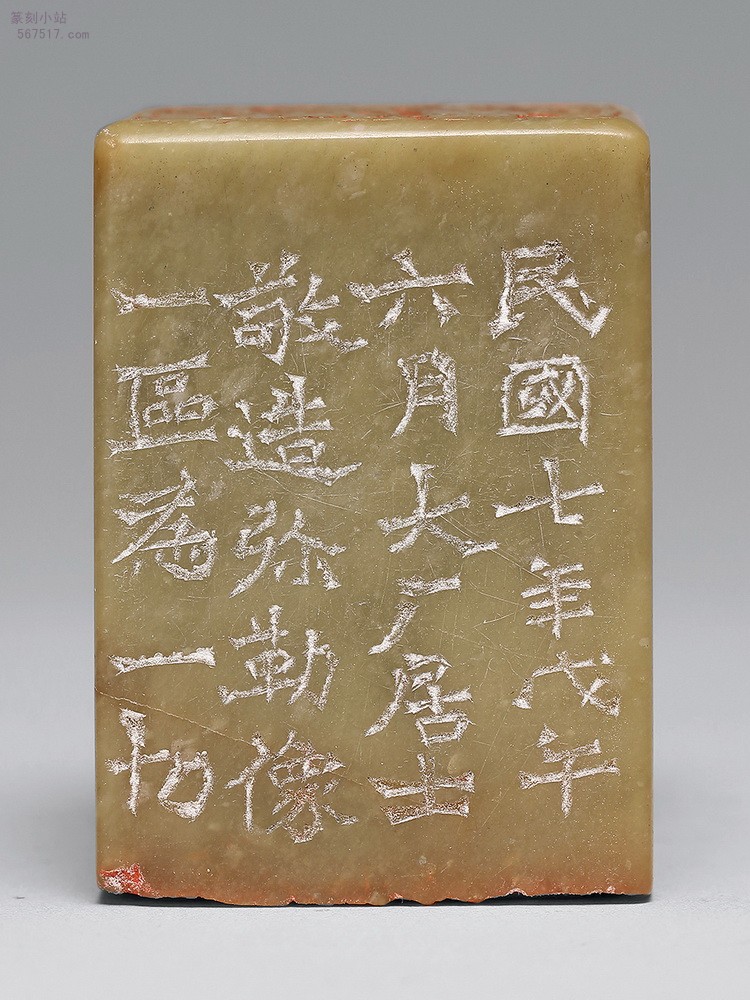

二、边款释读:乱世中的金石祈愿

1. 戊午年的时代背景

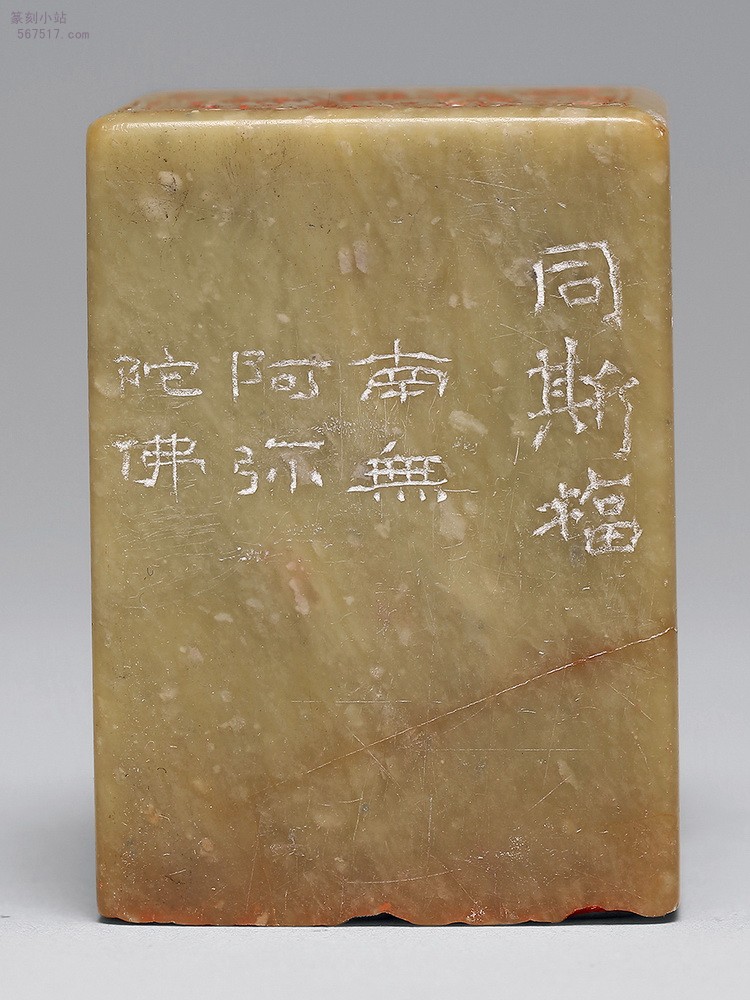

1918 年(民国七年)正值南北军阀混战,北军攻克长沙,孙中山辞去大帅职,护法运动失败。易大厂在上海目睹时局动荡,故于印款中写下:“为一切众生脱离苦趣,同生净境;又愿七世父母,现在眷属,咸同斯福。”

这种 “以印祈福” 的行为,与同时期吴昌硕刻 “南无阿弥陀佛” 印、黄牧甫刻 “吉祥” 印一脉相承,是文人在乱世中寻求精神寄托的典型方式。

2. 佛印创作的连续性

同月经手两石:先刻无印面的 “弥勒造像”,后刻此印补全。款中 “第二” 字样,暗示其系列创作意图。

印款书法取法北魏造像记,单刀刻就,“佛” 字竖画一刀贯底,如斧劈石,尽显 “大厂式” 猛利刀法,与祈福文字的慈悲形成张力。

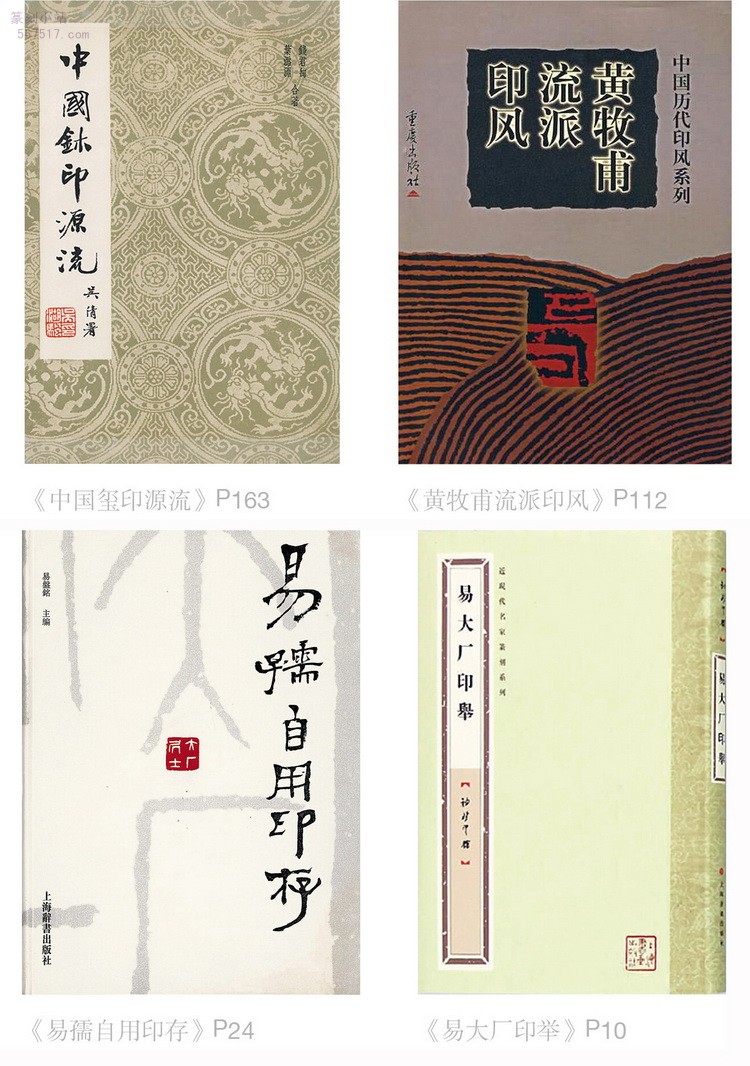

三、出版传承:从私稿到学术经典的百年之旅

这方印 13 次入编重要出版物,构成一部微观篆刻史:

早期私辑阶段(1918-1935):

入《秦斋魏斋玺印合稿》(1918)、《鄦斋印稿》(1919),为易大厂自存印稿,记录创作原貌;

辑入《孺斋自刻印存》(约 1935),陈运彰以 “孺斋”(易大厂字 “季复”,号 “孺”)为名,凸显其印学地位。

学术定调阶段(1974-2007):

钱君匋、叶潞渊《中国玺印源流》(1974)将其作为 “黟山派宗教印” 典型案例;

《易孺自用印存》(2007)收录高清印蜕与边款拓片,首次披露印石材质为青田封门青,质地微透明,与佛像主题的 “净境” 意象暗合。

四、乱世印心:易大厂的金石救赎之路

1. 从政治失望到艺术觉醒

易大厂早年参与同盟会,后因护法运动失败转向艺术,以印寄怀。此印创作前后,他正致力于融合黄牧甫的 “光洁” 与吴昌硕的 “苍茫”,形成 “猛利中见浑厚” 的个人风格。

造像印的创作,恰是其从 “政治文人” 到 “艺术信徒” 的转型标志 —— 当现实救国无望,便在印石上构建 “国祚永隆,眷属万福” 的理想国。

2. 造像印的文人化突破

此前造像印多为工匠之作,易大厂将其文人化:

印文与造像呼应(如 “鄦斋” 斋号与佛像形成 “文人礼佛” 场景);

边款记事兼抒情,使印章成为 “可阅读的宗教艺术品”,影响后世来楚生、陈巨来等刻佛造像印。

五、拍卖现场:百年印石的价值重估

1. 市场背后的学术支撑

此印估价 3-4.5 万元,最终以 17.25 万元成交(溢价近 5 倍),反映三大价值认同:

历史文献价值:记录 1918 年护法运动失败后的文人心态;

艺术风格价值:黟山派技法与宗教题材的罕见结合;

出版传播价值:13 次出版构成完整传承链,符合 “著录即增值” 的收藏逻辑。

2. 专题展的时代呼应

该印曾亮相 2024 年 “百年通‘孺’” 纪念展,与易大厂同期 “佛造像印”“乱世诗词印” 形成系列,策展人评价其 “以金石为经,以刀笔为纬,织就民国初年的文人精神图谱”。

结语:当刻刀遇上乱世,方寸便是道场

易大厂这方自用印,让我们看到:在 1918 年的炮火声中,一位文人如何用刻刀在青田石上凿出精神避难所 —— 印面是姓名与信仰的并置,边款是乱世中的温柔祷词,而 13 次出版流转,则是后世对这份 “金石佛心” 的持续回应。或许正如印款所刻 “期与共证”,百年后的我们,仍能通过这方印,与那个动荡时代的文人灵魂完成对话。

加微信获取:wenbaozhai365