西泠八家,以丁敬身、赵次闲为两极。丁敬身纵横捭阖,有力扫千军之势,而偶见粗放零乱之病;赵次闲平正工稳,以机巧传精神,终不免千印一面之诮。王福厂得丁、赵心法,而能兼参让之、撝叔,更上溯周秦古玺,力振浙派颓势,应是浙派中兴之大功臣。

以刀法论,福厂的是浙派正宗,而用切刀作圆朱文多字印,穿插揖让,极工整之能事,刻细字小玺,分白布朱,无纤毫错乱,此皆非浙派诸子所能梦见者,人以新浙派领袖目之,洵非过誉。

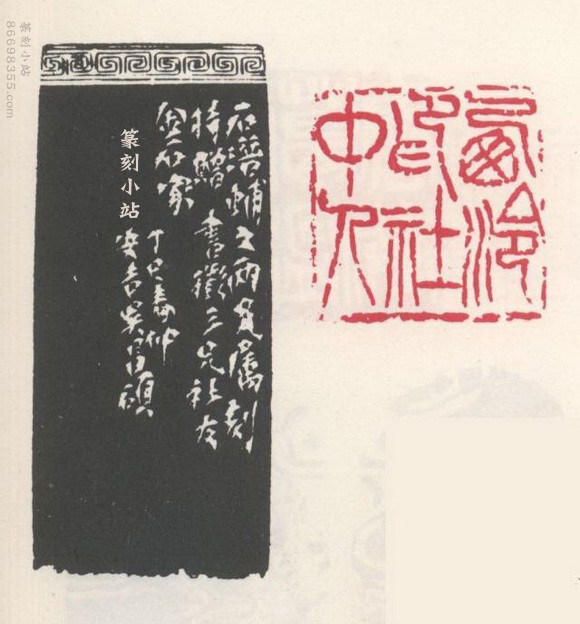

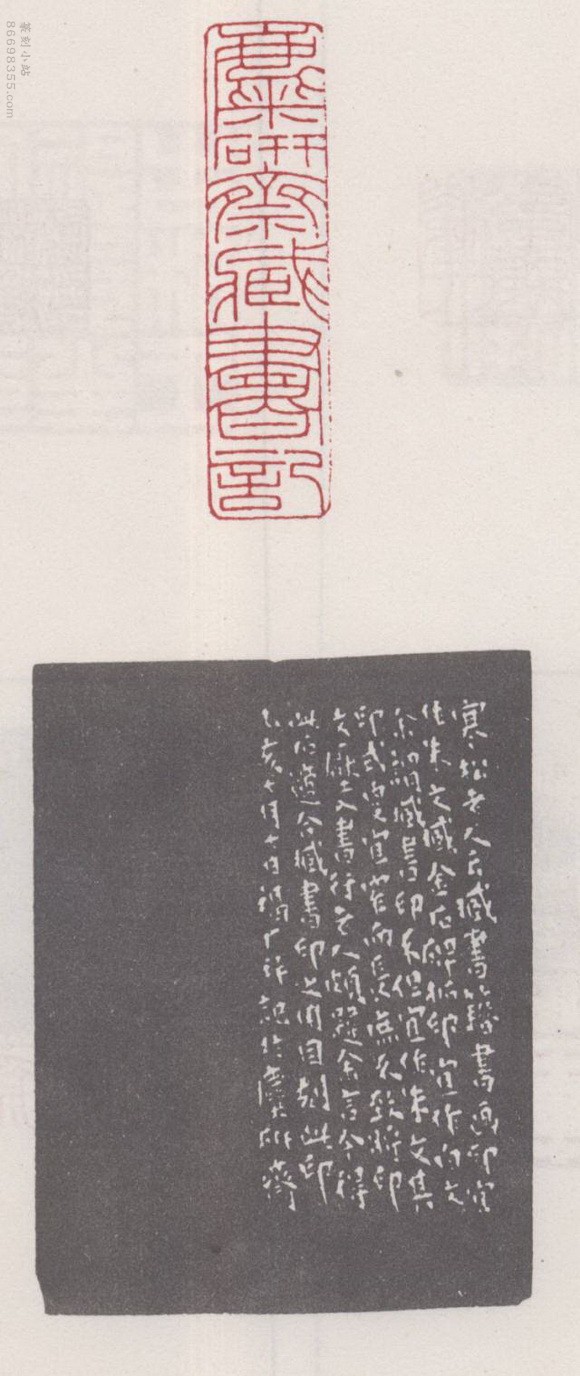

西泠印社中人(图3-1)

无民国二年(1913)西泠印社之成立,即无今日印学之昌盛,此印学界所共知者。而印社之发起,王福厂、叶品三、丁辅之、吴潜泉四人出力最多。光绪三十年(1904),王、叶四人雅集西泠,有结社之议,越十年,印社告成,四人功成不居,咸举与浙派素无渊源之吴昌硕为社长。以昌硕董理印社,寓意甚深:无王叶四人,则无西泠印社;非昌硕长社,则无印社之发展;无印社发展,则必无今日域中印学之昌盛繁荣也。抚今追昔,实应服膺福厂诸君之良苦用心也。

赞曰:

斋名麋砚挹清芬,浙派重光溯敬身。

结社西泠长久计,苦心孤诣为传灯。

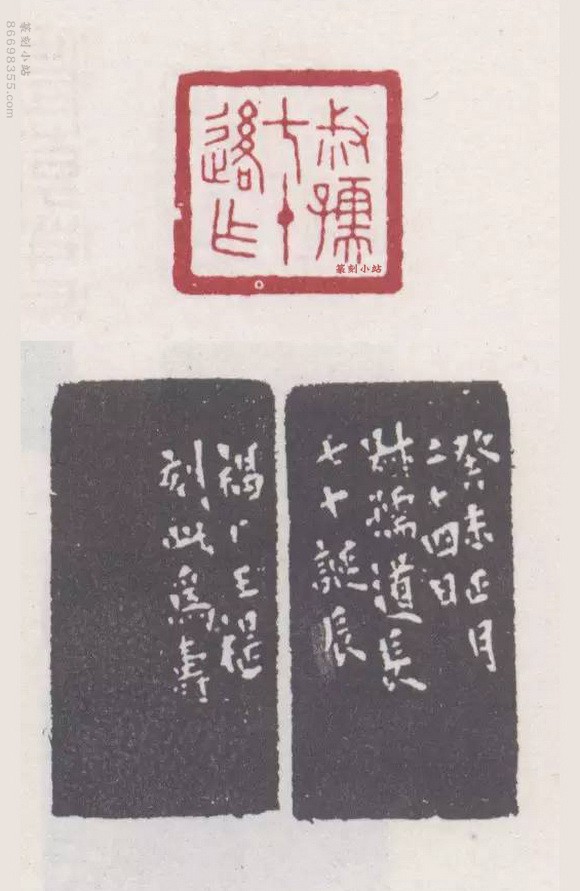

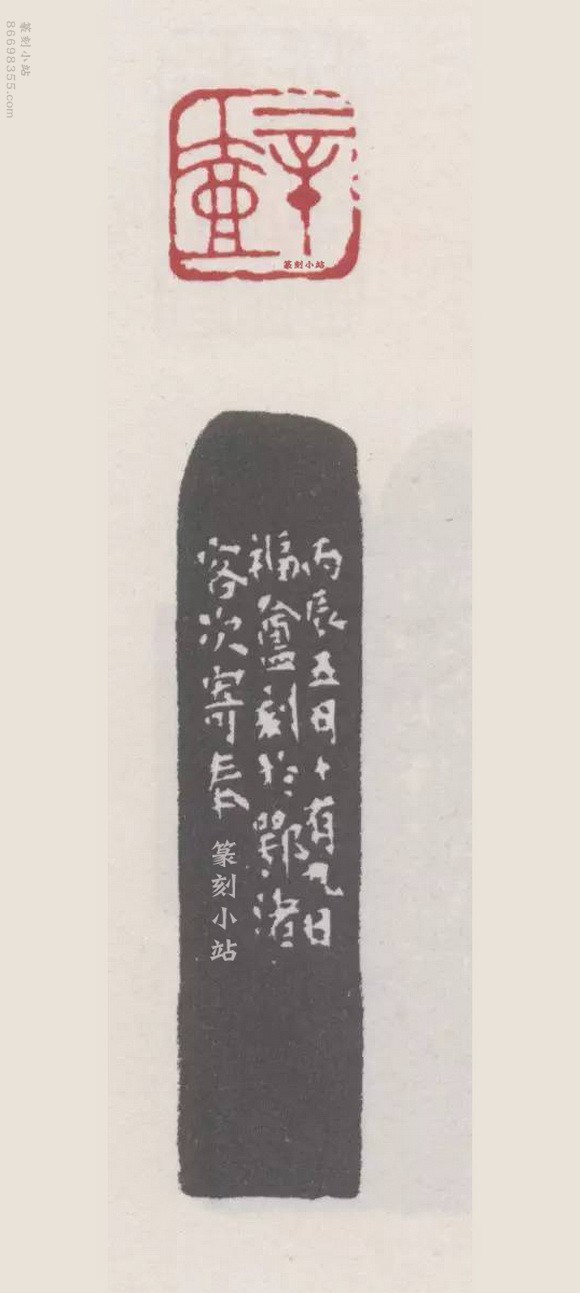

◎西泠叶吴丁王孤山结集,而推举吴昌硕掌社,具体原因缈不可知,在昌硕1927年去世以后,又礼请远在北平任事的鄞县马衡先生遥领社职——这有些像继沙孟海先生以后,赵朴初、启功先后出任社长的情况——今天的人或许不理解这种做法,就形式来看,应该是模拟佛教十方丛林方丈职位的选举制度,社长只是作为端正学风趋向的标杆人物,未必享有绝对权威。毕竟旧时代的西泠印社还只是一个微不足道的民间社团,远没有今天那么大的学术影响力,也就没有那么多的人事瓜葛、经济纠纷,更何况1930年代以后,真正主持社务的还是社中的旧人,与王福厂无师生之名,而交谊远出寻常师徒之上的总干事韩登安,在动荡的时局中勉力支撑。在上面的叙述中,王福厂有两方印章值得玩味:“西泠印社中人”,边款:“乙巳人日,寂坐无聊,刻此遣兴。福盫。”(图3-1)此印作于1905年,福厂二十六岁,这可能是“西泠印社”四字之最早见于印章者,比吴昌硕为葛书徵刻同题印(印例见图1-4)早了十二年。1937年刻“但开风气不为师”,(图3-2)这是龚定庵的名句,边款说:“余平生刻印未有弟子,近日沪上颇有人欲来就业,因取定盫诗句作印以见志。丁丑五月,福厂识。”因此韩登安从来都说私淑王福老,而不以弟子自居。

西泠印社中人(图3-1)

西泠印社中人(图1-4)

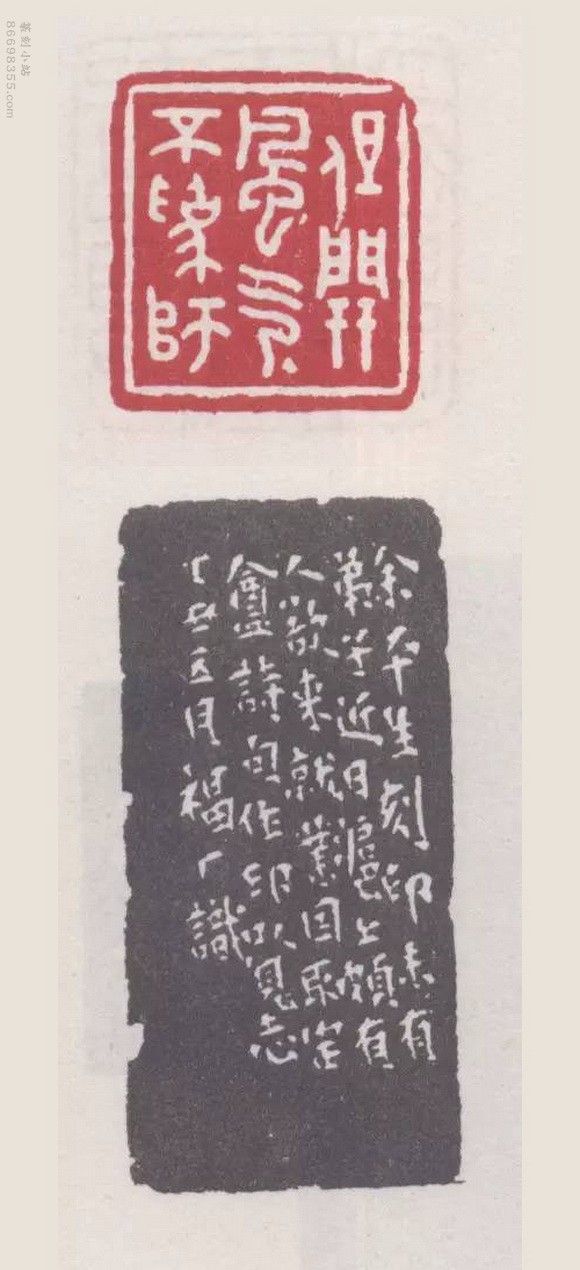

但开风气不为师(图3-2)

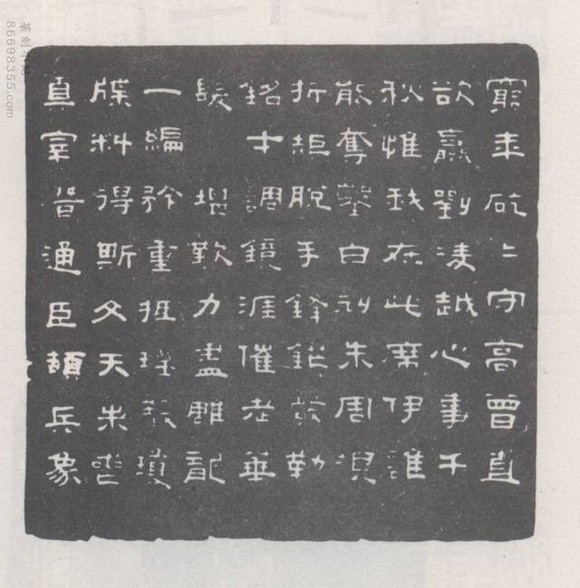

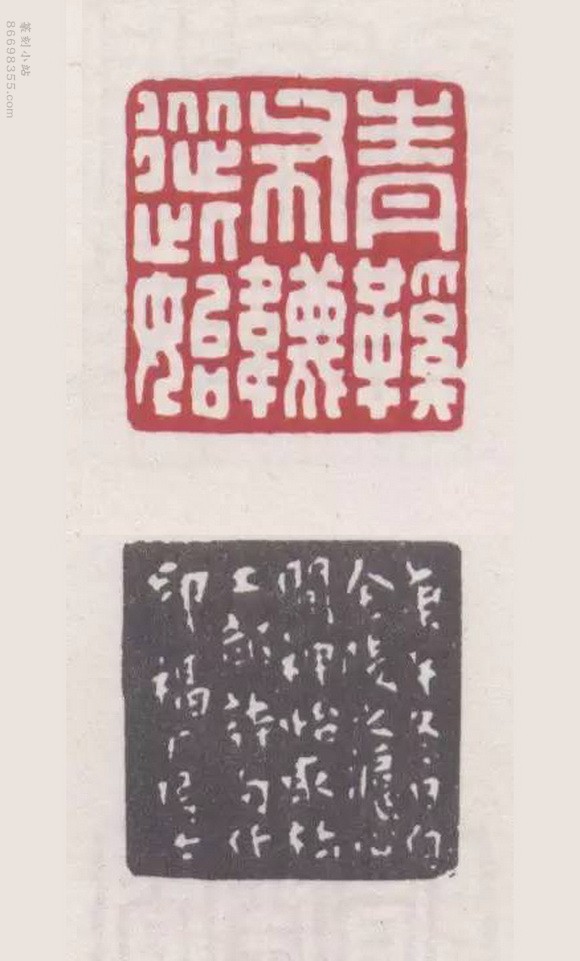

◎《近代印人传》转录沈禹钟印人杂咏:“法度精严老福庵,古文奇字最能谙。并时吴赵能相下,鼎足会分天下三。”原诗有注释云:“王福庵,名禔,杭州人。印法端谨,尤精熟六体,叩之随笔举示,不假思索。与吴昌硕、赵叔孺同时各名一家。”作点将录时尚未获读此诗,而座次居然也以吴昌硕、赵叔孺、王福厂为一甲,颇喜所见之略同。王福厂虽居探花位置,就技术的稳定程度和艺术见解而论,其实在赵叔孺之上,更何况按古人的习惯,探花郎的荣耀本来就在榜眼之上呢。《近代印人传》还引用有词人姚景之所填百字令:“穷年矻矻,守高曾,直欲嬴刘凌越。心事千秋惟我在,此席伊谁能夺。凿白刓朱,周规折矩,脱手锋铓发。勒铭才调,镜涯催老华发。堪叹力尽雕龙,一编矜重,抵瑶籤琼牒。料得斯文天未丧,真宰潜通臣颉。兵象同论,珪苻合契,异代渊源接。清风据几,冲襟长葆贞洁。”这篇百字令被福厂勒在“麋研斋”朱文巨印之侧。(图3-3)

麋研斋(图3-3)

麋研斋(图3-3)

麋研斋(图3-3)

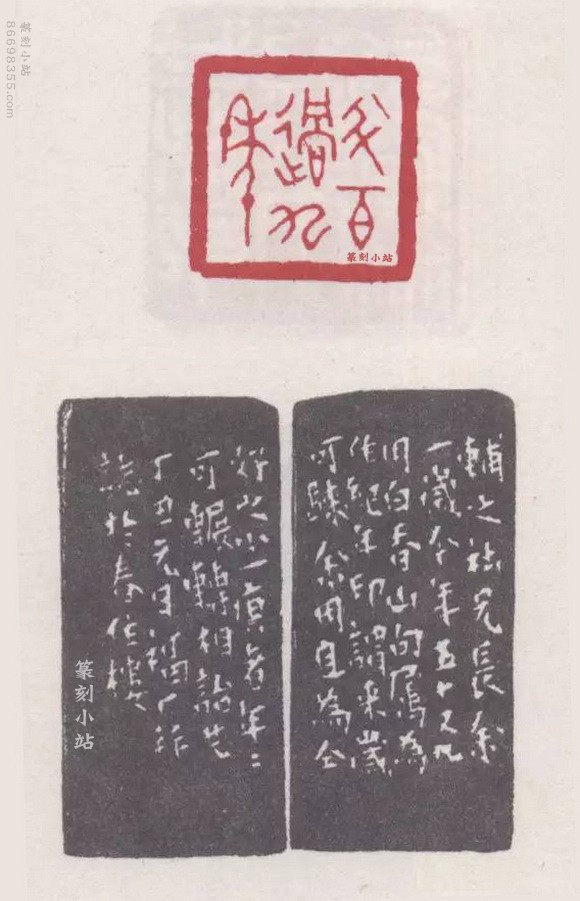

◎王福厂一生治印万余枚,最喜欢摭取前人的名句作题材,钤盖自己的书作,多数都典雅而贴切,如韩愈石鼓歌之“鸾翔凤翥众仙下”、(图3-4)“字体不类隶与蝌”, 苏沧浪的“一气一絪万事起,独有篆籀含其真”,苏东坡的“千载笔法留阳冰”,或者陆放翁的“虽无古人法,简拙自一家”、“束云作笔海为砚”等,偶然钤一枚李义山的“书被催成墨未浓”,却往往是写实。“麋研斋藏书记”镌刻自然精雅,(图3-5),而其他藏书闲章在内容上的达观更是少有人及,“曾经我眼即我有”、“不读则鬻毋果蠹腹”、“但愿得者如吾辈,虽非我有亦可喜”皆道出了爱书人的心声。

千载笔法留阳冰(图3-4)

麋研斋藏书记(图3-5)

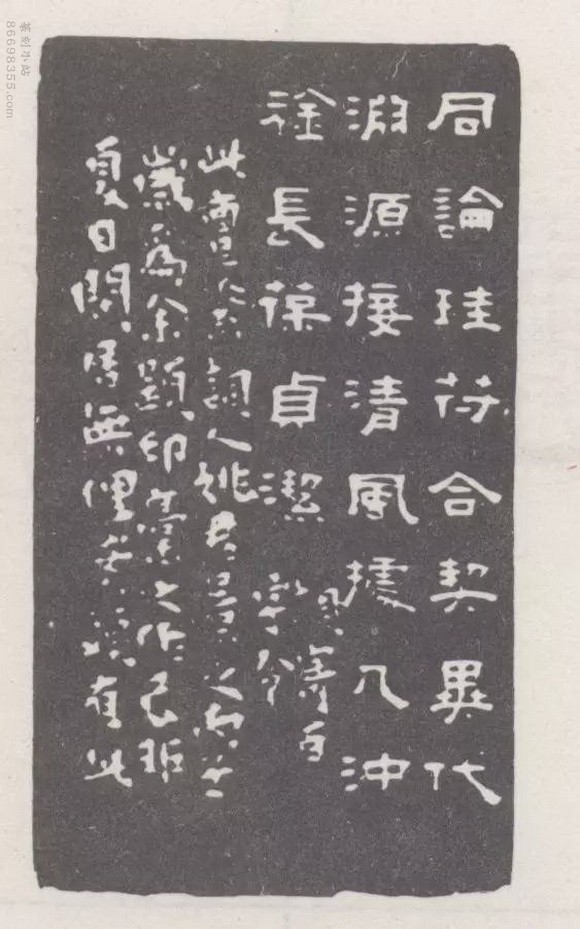

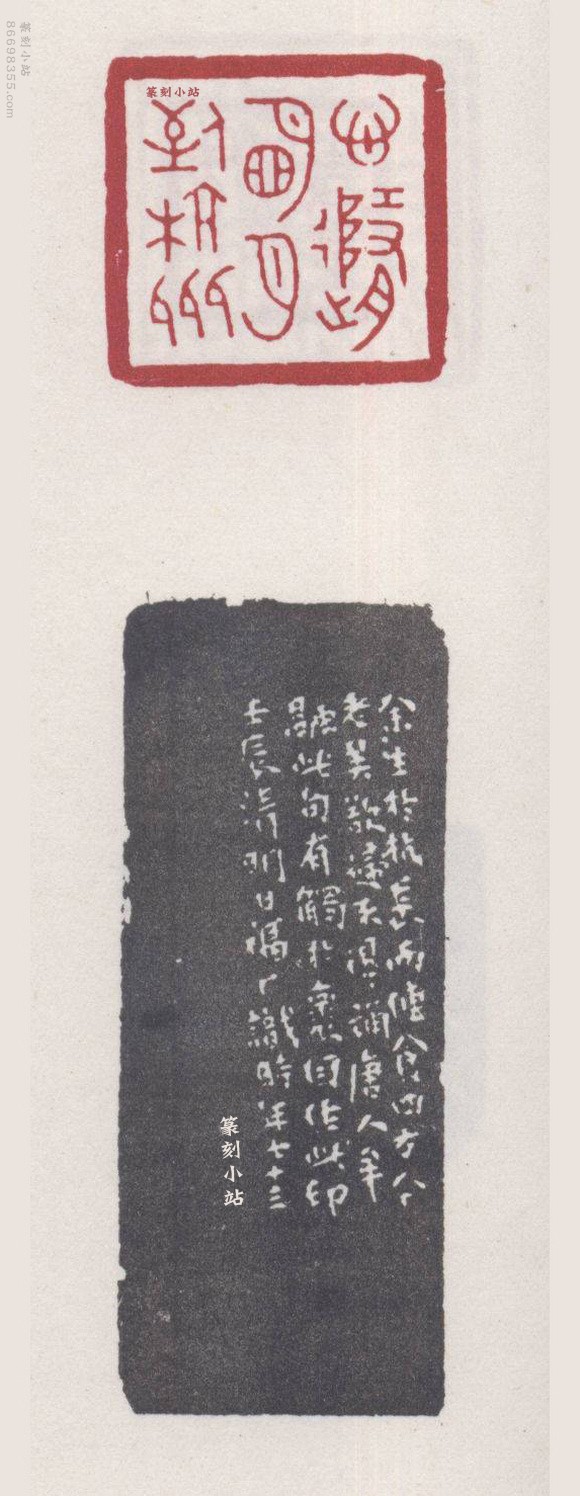

◎用印章来抒发感情,前人偶然也有,但如王福厂这样几乎将全部情感都寄托于印章文字者,的确少见。可以毫不夸张地说,印章就是福厂笔下的诗。福厂供职南京政府印铸局,完全是为了生计,故在印章中反复提到“苦被微官缚,低头愧野人”,这是杜工部诗,“秋月春风等闲度”,这是白香山句,边款说:“余服官白下,非我之志,年复一年,苦被束缚,直如浔阳女儿,老大徒伤,因作此印以志恨。”一旦辞官,欢喜不自禁,连续作两印,“退将复修吾初服”,句出离骚,边款:“庚午冬日,自金陵辞职来沪,取离骚语作印,以遂吾之初志。福厂王禔并记。”“青鞋布袜从此始”是杜句,款云:“庚午冬日自金陵之沪,心闲神怡,取杜工部诗句作印。福厂居士。”(图3-6)辞官后以鬻书印为生计,乃刻韩退之文“虽劳无愧,吾心安焉”。福厂晚年侨居沪上,时发思乡之情,“故山多在画屏中”,这是温飞卿的句子,七十老人刻来,显然有些伤感,“心随明月到杭州”,(图3-7)边款说:“余生于杭,长而传食四方,今老矣,欲归不得,诵唐人牟融此句,有触于怀,因作此印。壬辰清明日,福厂识,时年七十三。”简直催人泪下了。

青鞋布袜从此始(图3-6)

心随明月到杭州(图3-7)

◎《近代印人传》说:“福厂四十六岁时,因手拨电风扇开关触电伤脑,曾卧病两年。”其说有可以补充者。据王福厂刻“乙丑闰月望是我再生辰”, (图3-8)1925年乙丑闰四月,望日为公历六月五日,这是受伤的日期,印款说:“乙丑八月,电伤大愈,刻此纪念,时居京师。福厂。”印较平日之作有些松散,但手伤当年已愈则应该没有疑问,前面提到的“鸾翔凤翥众仙下”,(图3-9)刻于当年十月,水平已经恢复正常。附带一提,福厂受伤以后,唐醉石刻赠“真手不坏”白文印,作为老朋友真诚的祝祷,令人感动。

乙丑闰月望是我再生辰(图3-8)

鸾翔凤翥众仙下(图3-9)

◎丁辅之长王福厂一岁,二人关系密切。王福厂四十岁以后喜欢在每年的正月检择古人纪年成句入印,比如段克己句“惭愧春风四十三”、白乐天“不觉身年四十七”、苏东坡“四十九年穷不死”、白乐天“白发苍颜五十三”、“年已五十八,无事日月长”等,其后丁辅之也觉得这样的纪年印别致有趣,于是白乐天“半百过九年”、(图3-10)赵松雪“齿豁头童六十三”等印都先赠丁辅之,次年再收回自用。

半百过九年(图3-10)

◎王福厂曾为赵叔孺刻印,“叔孺七十后作”是赠给叔孺的寿礼。(图3-11)楼辛壶与吴昌硕友善,刻印也受吴影响,王福厂为刻“楼村”、“辛壶”两印,戏仿吴法,在麋研斋印谱中算得上是别开生面的作品。(图3-12、3-13)

叔孺七十后作(图3-11)

楼村(图3-12)

辛壶(图3-13)

加微信获取:wenbaozhai365